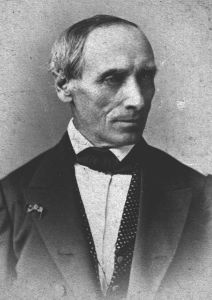

Né le 25 novembre 1804, à Jugon (alors Côtes-du-Nord, aujourd’hui Côtes-d’Armor), décédé le 13 décembre 1883 à Paris, 14e arrondissement (Seine). Chirurgien de marine, puis journaliste et docteur en médecine. Saint-simonien, puis fouriériste. Rédacteur à L’Impartial de Besançon, puis à La Phalange, à La Démocratie pacifique, à La Science sociale et à La Finance nouvelle ; auteur d’une biographie de Charles Fourier ; président de la société exploitant la Librairie des sciences sociales de 1870 à 1883.

Charles Pellarin [1] est le fils d’un militaire, qui a combattu en Vendée pendant la Révolution, et qui, en 1804, est brigadier de gendarmerie à Jugon. Sa mère, qui meurt en juillet 1805, quelque mois après

l’accouchement, est issue d’une famille noble, dont plusieurs membres ont été officiers de marine, mais qui a connu un net déclassement social dans les dernières décennies du XVIIIe siècle [2].

Après ses études secondaires au collège de Saint-Brieuc, Charles entre en 1823 à l’École de médecine navale à Brest. Il y reçoit un « enseignement théorique de la médecine et […] de la chirurgie » qu’il juge « à peu près nul » [3]. Pendant cette période, il assiste aux débats qui opposent milieux cléricaux et anticléricaux, ultraroyalistes et libéraux dans le chef-lieu du Finistère. L’École est elle-même un foyer anticlérical et Charles Pellarin est déjà déiste et libre-penseur.

Il est reçu au concours d’entrée dans le corps des chirurgiens de marine ; de 1828 à 1832, il effectue plusieurs missions, aux Antilles, en Espagne, au Sénégal, en Guyane et à Alger ; il dispense aussi des soins dans les hôpitaux brestois de Pontanézen et de Saint-Louis.

Saint-simonien à Brest et à Ménilmontant

En septembre 1831, les saint-simoniens Édouard Charton et Hippolyte Rigaud effectuent une mission dans l’Ouest, au cours de laquelle ils passent à Brest, laissant derrière eux un petit groupe de disciples convaincus dont Charles Pellarin. Son engagement est bref, mais intense : il rédige plusieurs articles pour l’organe saint-simonien Le Globe ; en avril 1832, il se charge de l’organisation d’une réunion publique animée par Edmond Talabot et Louis Rousseau – dont il est alors très proche et qui l’appelle « mon fils » [4] –, afin de constituer une Église saint-simonienne à Brest ; il participe à une autre réunion à Landerneau en mai 1832, mais sans succès, et l’Église de Brest disparaît rapidement. Toujours au printemps 1832, il cède « sa petite fortune de 14 à 15 000 francs » au mouvement saint-simonien [5]. Puis, il décide de rejoindre le père Enfantin à Paris, ce qui le conduit à démissionner de la Marine. Postérieurement, il explique avoir été alors dans un état « d’exaltation mentale qui touche à l’illuminisme » [6]. Le 23 juin 1832, il entre dans la communauté saint-simonienne de Ménilmontant ; il en sort dès le 10 août 1832. Il n’a alors plus d’argent et doit obtenir le soutien financier de son père.

Au début de l’année 1832, Jules Lechevalier et Abel Transon se séparent d’Enfantin et des saint-simoniens pour rejoindre le fouriérisme. Ils sont suivis pendant le printemps et l’été 1832 par plusieurs de leurs condisciples, dont Charles Pellarin, qui s’engage désormais dans les rangs de l’École sociétaire.

Fouriériste et journaliste à Besançon

Dès septembre 1832, il fait paraître dans le premier organe fouriériste, La Réforme industrielle ou le Phalanstère, un article consacré à l’agriculture en Basse-Bretagne. Un autre, sur la médecine, suit en décembre 1832. Puis, en janvier 1833, il s’établit à Paris où il occupe le poste de secrétaire de la rédaction du Phalanstère, travail pour lequel il reçoit mensuellement 150 francs. Il devient alors le principal collaborateur de Charles Fourier [7]. Quand le périodique fouriériste cesse de paraître, il obtient grâce à Just Muiron l’emploi de rédacteur de L’Impartial de Besançon et de la Franche-Comté, qu’il occupe jusqu’en 1839 ou 1840 [8]. Ce journal, fondé par Just Muiron, est favorable à la théorie sociétaire. Pellarin publie aussi au moins un article dans le nouvel organe fouriériste, La Phalange, en 1836 : à partir d’un fait divers – le suicide d’un jeune

homme à Paris – il critique « une société sans cœur et sans entrailles » [9]. Sans doute La Phalange insère-t-elle d’autres articles de lui, l’organe fouriériste reprenant plusieurs articles non signés de L’Impartial de Besançon.

Pendant ce séjour dans le Doubs, Pellarin rédige une biographie de Charles Fourier qui paraît en avril 1839, et qui est rééditée à plusieurs reprises sous des titres variés et avec des compléments [10]. Parallèlement, il reprend ses études de médecine, d’abord à la faculté de Strasbourg en 1837, puis à la faculté de Paris en 1839-1840. Il obtient son doctorat en août 1840, avec une thèse consacrée à des « questions sur diverses branches de la science médicale », comme la myélite, ou des affections concernant la rotule [11]. Dans les décennies qui suivent, il alterne ou juxtapose, selon les moments, les activités journalistiques dans les organes fouriéristes et l’exercice de la médecine.

Le 7 avril 1840, il participe dans le chef-lieu du Doubs au banquet commémorant la naissance de Fourier, que relate La Phalange, en indiquant que son « collaborateur Ch. Pellarin, rédacteur de L’Impartial de Besançon a porté le toast suivant » :

À la ville natale ! aux compatriotes de l’auteur de la théorie sociétaire !

Messieurs,

La gloire des grands hommes reflète son éclat sur le pays qui leur a donné le jour. À ce titre, combien elle a sujet de s’enorgueillir, la ville qui compte Fourier au nombre de ses fils ! Fourier, le révélateur des Destinées heureuses de l’Humanité, le divin messager de la grande et bonne nouvelle sur notre globe. Patrie du nouveau rédempteur, du rédempteur social ; terre qui a porté Fourier, - acceptes-en l’augure de la bouche de celui qui t’est étranger, du moins, par la naissance ; - Toi aussi, tu seras proclamée sainte [12].

Rédacteur de la presse fouriériste parisienne

Charles Pellarin quitte L’Impartial de Besançon et entre au service de La Phalange au cours du second semestre 1840 ; il apparaît dans la liste des « rédacteurs habituels de La Phalange » dans le volume de septembre-décembre 1840, première fois que cette liste est publiée. Dans l’été 1843 est lancé le quotidien fouriériste La Démocratie pacifique ; Pellarin figure au sein de son conseil de rédaction en 1843 et 1844 ; il est également présent jusqu’en 1848, à l’intérieur de la table des articles qui paraît chaque semestre, sur la « liste alphabétique des personnes qui ont concouru à la rédaction » du journal (cette liste cesse ensuite de paraître). Cependant, c’est de l’été 1843 au printemps 1845 que Charles Pellarin est le plus actif au sein de la rédaction à laquelle il se consacre à plein temps, avec des articles sur des thèmes très divers : les problèmes sociaux et l’organisation du travail, la vie parlementaire en France, la situation politique en Espagne, les polémiques entre les journaux, etc. ; il rédige aussi de nombreux textes concernant la science médicale, avec des comptes rendus réguliers des séances de l’Académie des sciences (avec Jean-Augustin Barral) et de l’Académie de médecine, des analyses concernant l’organisation de la profession médicale et la recension d’ouvrages médicaux ; il est également l’auteur d’articles concernant l’École sociétaire et de nécrologies de condisciples. Il collabore à l’Almanach phalanstérien pour 1845 avec des conseils médicaux [13].

Même s’il s’exprime surtout par écrit, il intervient parfois oralement, dans le cadre des célébrations de l’anniversaire de Fourier organisées chaque 7 avril : il est l’un des commissaires et l’un des orateurs de la manifestation à Paris en 1842, avec un discours sur « la solidarité humaine » [14]. Il propage aussi la théorie sociétaire en dehors de l’École avec par exemple une intervention à l’Athénée en 1844 [15]. Il rassemble certains de ses discours, datant des années 1842-1846, dans Allocutions socialistes [16].

En mai 1845, La Démocratie pacifique annonce dans un entrefilet que Charles Pellarin « a cessé, depuis le 14 avril, de participer à la collaboration de nos publications périodiques, sauf la rédaction du compte-rendu de l’Académie des sciences » [17]. Le lendemain, Pellarin précise que ce départ est volontaire, mais n’en indique pas les raisons [18]. Il n’est plus mentionné dans les années suivantes parmi les orateurs des banquets du 7 avril organisés par l’École sociétaire. Plus tard, il explique que, selon lui, « on mettait trop de soin [dans la rédaction de La Démocratie pacifique et au Centre de l’École sociétaire] à reléguer [le projet phalanstérien] sur l’arrière-plan, à l’effacer de plus en plus au profit de la politique courante, un peu en vue de sièges à conquérir à la Chambre », orientation qui ne lui convient pas [19].

Il ne fournit désormais plus qu’une « collaboration gratuite » [20] et très irrégulière au quotidien fouriériste, notamment à propos de l’organisation de la profession médicale [21] ou pour défendre Fourier, quand il est attaqué, injustement selon lui, par exemple par Pierre Leroux [22] ; il tient aussi un « Bulletin médical » dans lequel il se montre très attentif aux nouveaux procédés anesthésiques qui pourraient permettre de supprimer la douleur lors des opérations [23]. En 1847, sa signature revient un peu plus souvent dans les colonnes du journal, avec notamment « Fraudes sur le vin » et aussi des réflexions sur un « Projet de loi sur la médecine » [24].

L’exercice de la médecine

Quand Charles Pellarin s’éloigne de La Démocratie pacifique, c’est sans doute pour exercer la médecine. Encore absent de la liste des praticiens dans l’Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration, ou Almanach des 500 000 adresses pour l’année 1843, il est présent dans l’exemplaire de 1844 et dans les années suivantes. Il est l’un des médecins de l’Association des artistes musiciens, dont un des secrétaires est son condisciple Allyre Bureau. Il est l’auteur d’articles publiés dans diverses revues médicales : les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, L’Union médicale et la Gazette médicale.

Dans sa thèse de médecine soutenue en 1840, il avait abordé, entre autres thèmes, le mal de mer. Il reprend la question et présente un mémoire à l’Académie des sciences en janvier 1847, pour proposer à la fois une nouvelle explication et des remèdes. Son mémoire est publié en 1851 [25].

Après Février 1848, il fait partie des « républicains du lendemain », qui admettent le nouveau régime, mais n’ont pas combattu pour le faire advenir et conservent une certaine méfiance à son égard. Il est d’ailleurs assez hostile au principe du suffrage universel masculin direct ; en 1868, il regrette que, vingt ans plus tôt, Guizot se soit opposé à « l’adjonction aux électeurs censitaires de ce qu’on nommait les capacités », capacités que le gouvernement provisoire a fait disparaître « en les noyant dans l’océan du suffrage universel direct, dont les épaisses couches, inaccessibles à la discussion, sont par cela même imperméables à la lumière » [26].

Il intervient dans l’espace public au début de la Deuxième République. Il est l’un des secrétaires de la Société démocratique des libres penseurs, présidée par Jules Simon [27]. Selon La Démocratie pacifique, il serait candidat dans les Côtes-du-Nord lors des élections à l’Assemblée constituante, en avril 1848 [28]. A propos de l’organisation constitutionnelle du nouveau régime, il est hostile à l’élection d’un président de la République au suffrage universel, face à l’assemblée, seule représentante légitime de la nation ; un conflit entre les pouvoirs législatif et exécutif lui apparaît inéluctable. Il exprime cette position dès les lendemains de la révolution dans les bureaux de La Démocratie pacifique transformés en club improvisé ; puis il rassemble ses idées dans un article qu’il envoie au quotidien fouriériste, mais qui, « après avoir subi une longue quarantaine » [29], ne paraît que tardivement, précédé d’un avertissement annonçant que la majorité de la rédaction est en désaccord avec les propositions qui y sont défendues [30].

Famille, médecine et science

Puis il s’éloigne de la vie politique et, pendant une quinzaine d’années, il se consacre à peu près exclusivement la médecine. En 1848 ou 1849, il entre dans la garde mobile comme chirurgien [31]. En septembre 1849, il est avec son bataillon à Givet (Ardennes) où il lutte contre une épidémie de choléra [32]. Il tire de ses observations plusieurs réflexions sur les origines du choléra, qu’il présente à l’Académie des sciences, puis qu’il rassemble dans une brochure [33]. La garde mobile est dissoute en janvier 1850 et il revient à Paris.

En juin 1854, Charles Pellarin se marie avec Claire-Adèle Conil-Lacoste, dont la sœur Aglaé-Pauline est l’épouse d’Émile Littré ; celui-ci est d’ailleurs l’un des témoins de la cérémonie religieuse, de même qu’Abel Transon, ancien saint-simonien et ancien fouriériste [34]. Le couple est installé sur la commune de Montrouge, où naissent deux enfants, Paul Constantin Henri en 1855, futur polytechnicien, et Marie Félicie Adèle en 1857. Le quartier du Petit-Montrouge où vit la famille est intégré au 14e arrondissement de Paris en 1860.

À côté de son activité privée, Pellarin est médecin du bureau de bienfaisance du 14e arrondissement parisien et préside la Société des médecins des bureaux de bienfaisance [35]. Il est aussi membre de la commission d’hygiène et de la délégation pour les écoles à Paris [36], et médecin de l’Association des comptables du commerce et de l’industrie du département de la Seine, une société de secours mutuels [37]. Il reçoit en 1868 la Légion d’honneur. Il fait partie de l’Association française de lutte contre le tabac fondée en 1869 [38].

Juré à la cour d’assises de la Seine en 1855 quand est jugé l’auteur d’un double assassinat suivi de vols – ce qui peut entraîner la condamnation à mort – il signale à l’avocat général qu’il a « conçu depuis longtemps des doutes sérieux sur le droit que peut avoir la société d’infliger à un de ses membres la peine de mort » et qu’il ne « saurai[t] donc, dans un verdict qui doit entraîner l’application de cette peine […] sans manquer à [s]a conscience, ne pas admettre des circonstances atténuantes ». Cela lui vaut l’exclusion du jury et une amende de 500 francs [39].

Retour dans le débat public

À partir du milieu des années 1860, Charles Pellarin réapparaît dans l’espace public : « Je me réveille […] au bruit qui se fait », écrit-il en 1864 au début de son Essai critique sur la philosophie positive [40]. Dans cet ouvrage, qui se présente comme une lettre adressée à Émile Littré, il se livre à un examen critique de la philosophie d’Auguste Comte, en déplorant son absence de solution « pour tout ce qui a trait aux problèmes sociaux et aux conditions formelles des réformes sociales à opérer » [41]. Il lui oppose la théorie de Fourier et termine par une présentation de la situation de l’École sociétaire, ainsi que par quelques mots sur le saint-simonien Enfantin, décédé peu avant la sortie du livre.

Il collabore au quotidien Le Globe, un journal fondé en 1864, d’orientation libérale, manifestant « une foi profonde dans les conquêtes de la science et de l’industrie » et s’inscrivant dans la « filiation » du journal dirigé vers 1830 par Michel Chevalier, sans cependant faire « acte d’adhésion à ce qu’on nommait la doctrine » saint-simonienne [42] ; il est l’auteur d’une série d’articles sur l’éducation, dans lesquels, sans faire explicitement référence à Fourier, mais en reprenant des principes sociétaires, il considère que « c’est donc à procurer aux penchants, aux sentiments naturels et aux besoins eux-mêmes une satisfaction légitime qu’il faut surtout s’appliquer, si l’on veut faire quelque chose de vraiment efficace contre les désordres sociaux » ; l’enfant « se plaira dans la basse-cour, au jardin, dans la prairie en fleurs, et c’est là que son instruction commence. Il voudra manier de petits outils, bêcher, planter, bâtir même, porter aux animaux la pitance, etc., avant de s’enquérir d’une théorie quelconque et d’en pouvoir comprendre le but et le prix […] Il faut conduire l’enfant à la science par les routes qu’indiquent sa nature et sa goût ». Charles Pellarin souhaite également que l’on sépare l’instruction et la religion, afin que les enfants, quel que soit leur culte, puissent être réunis dans les mêmes établissements. Quant à l’apprentissage d’une profession par l’enfant, il doit tenir compte de « ses vocations naturelles », « de ses instincts, de ses goût et de ses aptitudes », qui ne sont que « très exceptionnellement consultés » dans la société contemporaine ; « il faut placer l’enfant, l’adolescent en présence des divers travaux vers lesquels ses tendances naturelles pourront le porter ; il faut lui donner les moyens de s’y mettre à l’essai » ; cela serait possible dans le cadre d’une société organisée sur le principe associatif, car « c’est toujours à l’association qu’il faut recourir dès qu’on cherche à réaliser efficacement une mesure sage et utile dans la société » [43].

Il intervient aussi dans la presse quand Fourier et les fouriéristes lui semblent attaqués. En 1866, il réagit à une lettre publiée dans Le Courrier français : son auteur, Édouard Laboulaye, professeur au Collège de France, y classe le fouriérisme dans le socialisme qui « procède d’en haut », par voie d’autorité, en opposition avec le principe de liberté. Pellarin conteste cette assimilation du fouriérisme au « socialisme autoritaire », il souligne que « la devise de Fourier et de son École a toujours été : Association libre et volontaire du capital, du travail et du talent » ; ce qui « implique la plus grande et la plus complète expansion de la liberté pour tous : liberté non seulement pour les adultes mâles, mais aussi pour les femmes et pour les enfants, admis les uns et les autres à élire leurs chefs dans les diverses fonctions où ils interviennent, et même à se prononcer, à la fin de l’année, sur la répartition des bénéfices » [44].

Un des principaux dirigeants de l’École sociétaire

Au milieu des années 1860, François Barrier entreprend la réorganisation du mouvement fouriériste, autour d’une nouvelle librairie – la Librairie des sciences sociales –, d’un périodique – le bimensuel La Science sociale, dont la parution commence en mars 1867 – et du retour en avril 1865 de la célébration de l’anniversaire de la naissance de Fourier avec un banquet et des discours [45]. Pellarin devait présider ce rassemblement fouriériste, mais une indisposition l’en empêche ; il occupe cette fonction en avril 1866, 1868, 1869 et 1870, et s’impose comme l’un des principaux orateurs ; il utilise ce moment pour donner son opinion sur la situation et sur l’avenir de l’École sociétaire. Des comptes-rendus imprimés du banquet paraissent d’abord sous forme de brochures [46], puis sont insérés dans La Science sociale [47].

Il prend dix actions de 50 francs de la société en commandite fondée par Barrier pour exploiter la Librairie des sciences sociales [48] ; il siège au sein de son conseil d’administration [49] ; mais cette société qui, à partir de 1867, est aussi chargée de la publication de La Science sociale, connaît des difficultés en 1868-1869, le nombre d’actionnaires et d’abonnés restant en deçà des espérances des dirigeants du mouvement fouriériste ; elle est transformée en société anonyme en 1869 [50] ; Pellarin est l’un de ses actionnaires, puis préside son conseil d’administration après la mort de François Barrier en juillet 1870 [51].

Il est le collaborateur le plus régulier de La Science sociale : d’après les tables des auteurs des années 1867, 1868 et 1869, il est responsable de 98 articles, contre 56 pour Julien Le Rousseau, 45 pour Achille Mercier et 41 pour François Barrier, les autres rédacteurs les plus prolifiques ; et quand un comité de rédaction est mis en place en décembre 1869, il en fait partie [52]. Il intervient sur des thèmes très variés : la théorie sociétaire, l’actualité, la philosophie, etc. C’est à lui que s’adresse Jules Duval à l’automne 1868 quand il interroge l’École sociétaire sur ses objectifs et s’inquiète pour son avenir dans les colonnes de La Science sociale. Les échanges entre les deux hommes soulignent leurs divergences : Pellarin préconise l’essai phalanstérien, tandis que Duval promeut le garantisme, c’est-à-dire le développement des coopératives et des mutuelles.l [53].

La discussion est aussi l’occasion de s’intéresser à l’histoire du mouvement fouriériste ; dans l’un de ses articles, Pellarin revient sur l’engagement politique de l’École sociétaire pendant la Deuxième République ; il ne le condamne pas dans son ensemble, mais regrette que La Démocratie pacifique se soit « fait trop souvent, sur des points secondaires, l’écho du langage violent des clubs » et ait promu « le gouvernement direct par le peuple ». Surtout, il considère que « les vices d’incubation et de parturition, la tache originelle en un mot du Second Empire [c’est-à-dire le coup d’État du 2 décembre] a été lavée depuis dans le baptême du suffrage universel, effacée sous les huit millions de votes qu’il a recueillis » lors du plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 ; ainsi, « en vertu de cette imposante et toute puissante manifestation de la volonté du peuple français, il est depuis dix-huit ans bientôt […] le gouvernement légal de la France ». Les fouriéristes doivent donc « observ[er] le respect que doit tout citoyen aux institutions de son pays » et éviter « d’unir [leurs] efforts à ceux des poursuivants de nouvelles révolutions » [54]. Ce passage fait vivement réagir François Cantagrel, qui après avoir justifié l’engagement des fouriéristes dans les luttes politiques dans les années 1840 et pendant la République, mais aussi sous le Second Empire, s’indigne de ce que Pellarin ait pu attribuer au plébiscite des 20 et 21 décembre « une vertu saponifiante et détersive qui se serait étendue […] jusqu’à ce fait du 2 décembre ». Charles Pellarin répond en exprimant son hostilité à tout projet révolutionnaire et donc aux initiatives ayant pour but de renverser le régime impérial [55].

Il réaffirme dans La Science sociale ses convictions de libre-penseur ; mais alors que l’athéisme progresse au sein du mouvement de libre-pensée, il se refuse à croire que « Dieu et l’âme soient de pauvres chimères » ; il est donc partisan d’un « déisme rationnel » [56].

En 1870, Césarine Mignerot et Valère Faneau sont à l’initiative de la création du Cercle parisien des familles, qui a pour objectif de réunir des fouriéristes et d’accueillir des personnes extérieures au mouvement fouriériste, qui pourraient ainsi s’y rallier ; on peut y converser, lire les journaux, faire de la musique, danser, etc. [57]. Pellarin est l’un de ses membres, même s’il n’y joue qu’un rôle secondaire. Du reste, l’entrée en guerre provoque la rapide fermeture du Cercle, certes réouvert en 1871, mais pour peu de temps.

Pellarin accompagne le renouveau du mouvement féministe, à la fin du Second Empire : il rend compte de façon élogieuse d’une interventions publique de Maria Deraismes, « éloquente et spirituelle conférencière » ; il souligne cependant que la revendication des droits des femmes rencontre un obstacle insurmontable « dans le ménage morcelé ou ménage conjugal, qui exige que toutes les femmes, à peu près sans exception vaquent aux soins de ce ménage » ; « seul le ménage associé ou sociétaire, en déchargeant de ces soins les femmes qui n’y ont pas d’aptitude et en n’absorbant pas complètement celles qui en ont le goût […] permettra le succès de la revendication poursuivie par Mlle Deraismes et ses alliés de l’un ou l’autre sexe » [58]. Il participe en 1872 à un banquet organisé par le journal L’Avenir des femmes, aux côtés notamment d’Angélique Arnaud, de Maria Deraismes, de Marie-Louise Gagneur et de Léon Richer [59].

Il est membre de la Société d’anthropologie de Paris à partir de 1866 [60], devant laquelle il fait différentes communications, dont l’une sur la « civilisation » [61] et une autre sur « le progrès social et la civilisation » [62], deux textes où la notion de civilisation est examinée à partir de la théorie sociétaire – qui est mentionné à chaque fois – et des différentes phases parcourues par l’humanité selon Fourier.

En 1868, il publie un ouvrage de Souvenirs anecdotiques [63] ; il y revient sur quelques épisodes de sa jeunesse : sa formation à l’École navale de Brest et son engagement dans la Marine ; son adhésion au saint-simonisme. Il y rappelle aussi quelques événements antérieurs à sa naissance : des actes de violence commis dans les Côtes-du-Nord pendant la Révolution, dont la mort de son grand-père, républicain victime des chouans.

Pellarin et la Commune

En août 1870, La Science sociale cesse de paraître. On ignore ce que fait Charles Pellarin durant le siège de Paris par les troupes prussiennes et leurs alliées, et durant la Commune de Paris.

Charles Pellarin fait rééditer sa biographie de Fourier au cours du second semestre 1871 [64]. Il la fait précéder d’une préface en déplorant l’« avalanche de maux » qui s’est abattue sur la France, d’août 1870 quand commencent les combats entre la France et la Prusse et ses alliés allemands, jusqu’à la fin mai 1871 quand la Commune est écrasée ; il insiste sur « [l’]horrible guerre civile et sociale » provoquée par l’insurrection parisienne :

la capitale livrée pendant deux longs mois à la plus ignoble tyrannie ; la violation de toutes les libertés ; les citoyens forcés, sous menace de mort, de porter les armes contre la loi et contre leur conscience ; tous les ateliers fermés par ordre, afin qu’aucun ouvrier ne pût se soustraire à l’enrôlement dans les bataillons fédérés ; les prêtres catholiques persécutés, outragés, arrêtés ; les religieuses expulsées violemment de leurs asiles, même celles qui se dévouent aux soins des malades et des pauvres ; les églises profanées, pillées ; partout des perquisitions et réquisitions sans raison ni limite ; - Paris enfin voué tout entier aux flammes par ses implacables oppresseurs, brûlé de proche en proche par leurs séides à mesure qu’ils étaient refoulés par les troupes de l’armée nationale au prix de mille combats de rues et de l’enlèvement de deux cents barricades ; - l’immolation des otages, pratique barbare, s’il en fut, et atteignant au dernier degré de l’odieux ; - comme dénoûment [sic] inévitable d’une telle lutte et de telles atrocités, le carnage, autour des ruines fumantes de nos palais et de nos docks, ainsi que sur les derniers points d’une résistance désespérée, le carnage des malheureux ouvriers, soldats fanatisés de l’insurrection, lâchement abandonnés par leurs chefs en ces moments suprêmes ; - pour les arrestations en masse, les veuves, les orphelins par centaine de mille... Oh ! les étranges patriotes ! les cruels amis du peuple ! que ces hommes du Comité central et de la Commune, qui, certaines défaillances aidant, sous prétexte de sauvegarder la République et d’inaugurer le socialisme avec des franchises municipales, ont machiné, brassé, perpétré toute cette affreuse besogne, sans souci de compromettre et de faire détester longtemps les saintes causes qu’ils profanaient en les invoquant !

À ceux qui considèrent que les dirigeants de la Commune n’ont pas voulu « la plupart des atrocités qui ont été commises », Pellarin répond que « du moment qu’on se met en révolte contre la souveraineté nationale et contre l’autorité qui en a, par délégation régulière, le légitime exercice, voilà où on est fatalement conduit ». Il s’en prend « au langage tenu dans les clubs » avant la Commune, au rôle « funeste » de l’Internationale qui « se posait pour but exclusif la lutte du travail contre le capital, au lieu de chercher l’union harmonique, l’association équitable de ces deux agents nécessaires de la production ». Mais finalement, ces

douloureux événements […] ne confirment hélas que trop les prévisions toute logiques du Maître ès choses sociales, Charles Fourier, sur les crises et les cataclysmes auxquels devaient, de plus en plus, s’attendre pour nos sociétés hypercivilisées, si elles s’obstinaient à rester dans l’état d’incohérence, de morcellement et d’antagonisme, poursuivant à travers le sang et les ruines des garanties illusoires, au lieu d’entrer, avec la science pour guide, dans la voie salutaire des garanties réelles et de l’Association, […] l’Association vraie, unissant par un pacte équitable Capital et Travail pour l’exploitation des trois industries agricole, manufacturière et domestique [65].

Peu après la fin de l’insurrection, il publie un bref texte intitulé La Paix sociale : fin de l’hostilité entre le riche et le pauvre ; travail attrayant, dans lequel il met en avant la théorie sociétaire pour résoudre les problèmes sociaux de façon pacifique [66].

Propagande sociétaire dans les années 1870

Fin avril 1872, plusieurs fouriéristes veulent rassembler l’École sociétaire et organisent un congrès phalanstérien [67]. Il y est décidé la création d’une nouvelle société dans laquelle se fondrait la société anonyme fondée en 1869 et présidée par Charles Pellarin. Mais celui-ci refuse, ce qui empêche la naissance de la nouvelle société [68].

Le congrès d’avril 1872 prévoit aussi la création d’un nouveau périodique, le Bulletin du mouvement social, qui paraît à partir de décembre de la même année. La rédaction est confiée à Charles Limousin, un jeune fouriériste favorable à l’orientation garantiste et en particulier à la propagande coopérative, et désireux de ne pas faire de la nouvelle revue un organe traitant trop exclusivement de la théorie fouriériste.

Limousin et Pellarin, que sépare une différence d’âge de près de quarante ans, entretiennent des relations difficiles : le premier inclut le second parmi ceux qu’il appelle « les vétérans » de l’École sociétaire, auxquels il reproche d’être restés trop à l’écart du mouvement social ; Charles Pellarin répond dans un bref texte, Un vétéran à ses condisciples de l’École sociétaire, dans lequel il défend l’action du mouvement fouriériste réorganisé par François Barrier ; il considère, comme plusieurs de ses condisciples, que le Bulletin du mouvement social ne prend pas suffisamment en compte Fourier, la théorie sociétaire et le projet phalanstérien. Il ne collabore pas à la revue dirigée par Limousin, mais s’exprime dans La Finance nouvelle, une feuille boursière qui, à côté d’informations économiques, insère ses articles sur l’Association du capital et du travail, ainsi que des renseignements sur l’École, avec en particulier des nécrologies de ses condisciples ; il commente aussi l’actualité et dénonce les accents révolutionnaires pris par le mouvement ouvrier, en particulier lors du congrès de Marseille en 1879 : « jamais rien de plus insensé, de plus anti-national et de plus anti-social n’a été proposé dans une réunion d’hommes et de citoyens ». Il collabore aussi au Devoir, la revue fondée par Jean-Baptiste Godin en 1878. C’est dans cet organe, et non dans la Revue du mouvement social – qui succède en 1880 au Bulletin du mouvement social – de Charles Limousin qu’il publie la nécrologie de Just Muiron [69].

Il est également le principal animateur des banquets parisiens organisés lors de l’anniversaire de la naissance de Fourier. C’est lui qui intervient le plus régulièrement et le plus longuement lors de cette manifestation. Il y présente notamment la nécrologie des phalanstériens décédés dans l’année écoulée et insiste sur la nécessité de poursuivre la propagande en faveur d’un essai sociétaire [70]. Si le Bulletin du mouvement social publie un article sur la réunion, la relation la plus complète est due à Charles Pellarin avec la publication par la Librairie des sciences sociales d’une brochure. Le président du conseil d’administration de la Librairie fait précéder ou suivre la narration de l’événement de ses réflexions sur la situation du mouvement fouriériste – en particulier sur le déclin de ses forces – et sur la pertinence des solutions fouriéristes face aux problèmes du temps.

En effet, tout en constatant l’absence de renouvellement des effectifs sociétaires et l’audience décroissante de la théorie phalanstérienne, Charles Pellarin ne renonce pas à essayer de propager le fouriérisme dans sa version orthodoxe, c’est-à-dire en promouvant l’association du capital, du travail et du talent dans le cadre du

phalanstère ; ainsi pourraient être résolus les conflits sociaux. Outre la réédition de sa biographie de Fourier en 1871, déjà mentionnée, il publie plusieurs ouvrages dans les années 1870 : il réunit et présente en 1873 des extraits du Nouveau Monde industriel et sociétaire dans Charles Fourier. L’Association et le travail attrayant, édité dans la Bibliothèque démocratique, une collection de livres au prix modeste, dirigée par Victor Poupin, proche de l’École sociétaire. Il insiste en particulier sur la condition des ouvriers, avec en 1876 la publication de La Question du travail.

Il complète les informations sur Fourier et approfondit l’histoire du mouvement sociétaire, avec d’une part l’édition en 1874 d’une lettre de Fourier datant de 1803, qu’il accompagne de plusieurs textes, et d’autre part, la publication en 1877 d’un ouvrage sur Jules Lechevalier et Abel Transon, deux anciens saint-simoniens qui se sont convertis au fouriérisme en 1831-1832, puis s’en sont éloignés dans les années suivantes. Il s’efforce aussi de propager oralement les thèmes fouriéristes. Membre de l’association qui a créé en 1871 la Bibliothèque des Amis de l’instruction du 14e arrondissement – et siégeant d’abord à son « Comité consultatif et des études », puis à sa vice-présidence –, il y fait « trois leçons […] sur l’association » pendant les premiers mois de l’année 1873. La bibliothèque possède plusieurs de ses ouvrages, qu’il a peut-être donnés, puisqu’il figure dans le catalogue de 1877 sur la liste des donateurs.

Devant la Société d’anthropologie de Paris, il présente la nouvelle édition de sa biographie de Fourier ; pour justifier cette intervention qui pourrait être déplacée étant donné la spécialité de la société, il indique tout d’abord que l’« objectif pratique » de l’anthropologie « est le bien, le perfectionnement de notre espèce » ; ensuite, Fourier, « personnage étrange », offre un cas exemplaire et digne d’intérêt « de l’affinité, de la contiguïté du génie et de la folie », que les informations contenues dans le livre permettent d’étudier ; enfin, « l’auteur de la doctrine de l’association procède par une étude analytique des penchants et des sentiments naturels de l’homme, étude entièrement basée sur l’observation » ; et il en « déduit un système d’organisation sociale en convenance parfaite avec ces tendances naturelles » ; les « courtes séances et [l’]alternat d’occupations » permettent de répondre aux maux créés par la civilisation industrielle, maux dont souffrent les corps des ouvriers comme le montrent l’anthropologie physique et les travaux médicaux. Ces considérations n’étant « étrangères ni à [leurs] études, ni à [leurs] préoccupations », il invite ses confrères à lire Fourier [71].

Il s’efforce de prolonger l’existence de la Librairie des sciences sociales, dont les comptes sont déficitaires. À plusieurs reprises, il lance un appel aux actionnaires et aux disciples de Fourier afin qu’ils se prononcent sur la dissolution de la société ou sur le maintien de l’établissement, et, dans ce dernier cas, qu’ils indiquent la somme qu’ils sont prêts à verser pour assurer sa survie. En 1876-1877, puis en 1880-1881, ils votent et s’engagent financièrement en faveur de la librairie, qui n’a plus de boutique accessible depuis la rue, mais se réduit à un appartement [72].

Activités savantes et philanthropiques

Il continue par ailleurs à écrire sur le choléra et ses causes ; après une publication d’un médecin anglais affirmant avoir découvert le mode de propagation du choléra, il rappelle devant l’Académie des sciences et l’Académie de médecine, son étude de 1849 sur l’épidémie qui a sévi à Givet ; il avait alors observé, écrit-il dans une brochure publiée en 1873, « que les déjections des cholériques sont des agents très ordinaires de la transmission du mal indien » [73]. De nombreux articles de journaux reviennent sur la question en 1873 et 1874, et soulignent l’antériorité des travaux de Pellarin. Ceux-ci lui valent un prix décerné par l’Académie des sciences [74].

Il fournit aussi des articles à des revues de philosophie : La Critique philosophique, fondée par Charles Renouvier, ancien saint-simonien et attentif aux évolutions du mouvement fouriériste, et La Philosophie positive, dirigée par son beau-frère Émile Littré. Dans la première, il fait le récit d’une visite au Familistère de Guise [75] qu’il apprécie de façon très favorable, l’œuvre de Jean-Baptiste Godin, constituant « une grande étape vers le régime de l’harmonie » [76] ; dans la seconde revue, il publie un article sur François Arago [77].

Au début des années 1880, son condisciple Henri Couturier fonde la société des Orphelinats d’Algérie, qui, sur le domaine de l’Union agricole d’Afrique, à Saint-Denis-du-Sig, prévoit de créer un établissement accueillant des orphelins et les préparant aux travaux agricoles en Algérie. Charles Pellarin, resté à l’écart de l’Union agricole, qui avait été fondée au milieu des années 1840 par des fouriéristes lyonnais pour mettre en œuvre quelques principes sociétaires, entre dans la société des Orphelinats, mais son rôle y est très modeste [78].

Du reste, il cesse vers 1880 de participer à la rédaction de La Finance nouvelle, tandis que la société exploitant la Librairie sociale, créée en 1864 pour une durée de 20 ans et dont l’activité est très réduite, est proche de sa fin. Elle est dissoute quelque mois après son décès.

Sa mort survenue le 13 décembre 1883 est très largement annoncée dans la presse parisienne et régionale, avec pour chaque organe un texte à peu près identique, le présentant comme « un des plus anciens membres et des plus en vue de l’École phalanstérienne » [79]. Le Devoir, la revue publiée par Jean-Baptiste Godin à Guise lui consacre deux articles nécrologiques, le second étant dû à Édouard de Pompéry [80]. La Revue du mouvement social de Limousin publie un texte non signé :

Charles Pellarin représentait l’orthodoxie phalanstérienne ; il était un dévot de Fourier, dont il avait écrit la vie. Cette dévotion lui venait peut-être de ce qu’il avait habité Besançon, où il connut Just Muiron, le premier disciple de Fourier. Le docteur Pellarin était un véritable combattant ; toujours la plume à la main pour défendre et commenter la doctrine phalanstérienne ; il est mort au champ d’honneur quoique âgé de 79 ans et, depuis longtemps, très souffrant.Notre ami s’était, en outre, signalé par quelques travaux scientifiques, notamment sur la contagion du choléra [81].