Né le 18 octobre 1796 et mort le 14 février 1875, à Metz (Moselle). Ingénieur des ponts-et-chaussées. Auteur de plusieurs brochures fouriéristes et souscripteur de plusieurs projets phalanstériens. Puis créateur d’une « doctrine hiérarchique fusionnaire » en partie issue du fouriérisme.

Marc René Louis Le Moyne, le père de Nicolas, était sous l’Ancien Régime un prêtre, d’abord vicaire à Metz, puis curé dans une paroisse voisine de cette ville. Pendant la Révolution, en 1794, il abandonne la prêtrise et se marie avec la fille d’un négociant. Il est d’abord employé au bureau des poudres et salpêtres, puis greffier au tribunal de première instance de Metz. C’est un homme très cultivé, membre actif de la loge maçonnique locale.

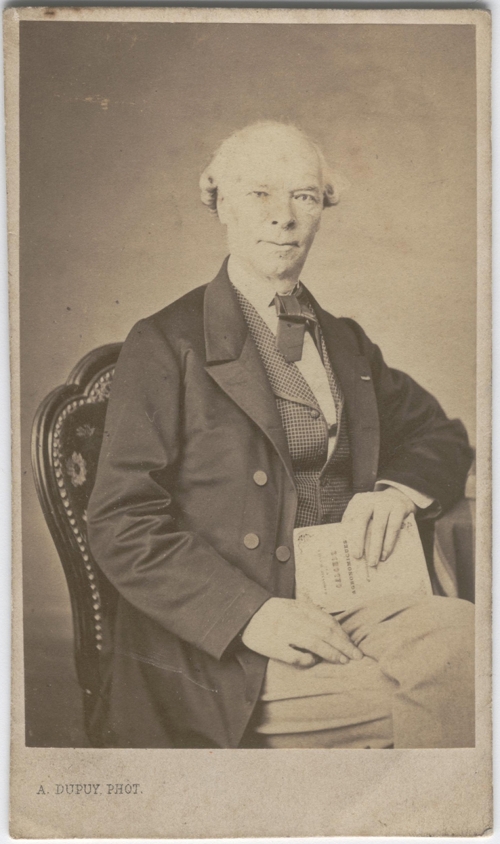

Nicolas Lemoyne, le seul enfant du couple, fait ses études au lycée de Metz, comme boursier ; il entre à l’École polytechnique en 1814. Voici alors son apparence physique, d’après la fiche de l’établissement : « cheveux blonds, front découvert, nez retroussé, yeux bleus, bouche moyenne, menton à fossette, visage ovale, taille : 170 cm. Signe particulier : marqué de petite vérole [1] ».

Un ingénieur des Ponts-et-Chaussées

A sa sortie de l’École polytechnique, il est classé 4e, sur 72 élèves. Cela lui permet de choisir le corps où il va faire carrière, les Ponts-et-Chaussées, où il entre en 1817. Après plusieurs missions dans différents départements français, il reçoit sa première affectation en 1820 à Mende (Lozère). Il demande aussitôt sa mutation pour se rapprocher de l’Est de la France ; il obtient un poste à Mézières (Ardennes) en 1821, puis à Metz en 1823. Il épouse en janvier 1824 la fille d’un riche entrepreneur de travaux publics mosellan. Il est admis au sein de la société savante messine, la Société des Lettres, Sciences et Arts, et contribue en son sein à la formation de « cours industriels », un enseignement gratuit donné à des ouvriers adultes messins. Son épouse participe aux activités de la Société de charité maternelle. Le couple Maréchal s’intègre donc peu à peu à la bourgeoisie messine, à ses activités savantes et charitables. Il a deux enfants, deux garçons, Jules René, qui naît en 1825, et Charles Camille, en 1829. Épris d’innovations, à la fois dans le domaine des ponts-et-chaussées et dans le cadre privé, Nicolas Lemoyne se livre à quelques essais industriels (la création d’une verrerie à Longwy) et agricoles (il tente de produire du vin de champagne dans ses propriétés mosellanes) [2].

L’ingénieur éprouve cependant des difficultés dans son activité professionnelle : la préfecture souligne sa « négligence [dans] la surveillance des travaux d’entretiens et réparations des routes », lui-même avouant ne pas aimer les longues tournées sur les voies mosellanes ; il préfère élaborer des projets novateurs, qui ne sont pas retenus par son ingénieur en chef [3]. Il rédige alors un texte dans lequel, à partir d’un examen des administrations prussiennes et bataves, il propose une réforme du fonctionnement de son administration (Renseignements sur le service des ponts et chaussées en Prusse et aux Pays-Bas et considérations diverses sur l’amélioration des chemins et des routes de France, 1829).

Lemoyne sollicite une nomination dans une grande ville (Paris de préférence) ou un grand port ; il est nommé en 1829 à Rochefort (Charente-Maritime). Mais peu après son arrivée, invoquant l’insalubrité de la région, qui fait courir des risques à sa famille, il demande sa mutation, en vain. Dans les années suivantes, il écrit régulièrement au ministère pour se plaindre de son poste et de la lenteur de son avancement ou pour demander d’autres fonctions, notamment à l’École des ponts-et-chaussées [4].

Il y a chez Lemoyne, comme chez d’autres ingénieurs de sa génération, un décalage entre d’une part, ses propres ambitions professionnelles, son sentiment d’appartenir à une élite du savoir (les polytechniciens), la mission qu’il attribue au corps des ponts-et-chaussées (« Nous, ingénieurs, nous sommes déjà et nous deviendrons tous les jours de plus en plus les premiers guides de l’humanité dans la nouvelle carrière qu’elle va parcourir », écrit-il en 1832 au chef de la division des Ponts-et-Chaussées [5]) ; et d’autre part, la réalité de sa condition, ou du moins, l’appréciation négative qu’il en a : il ne cesse de souligner les pesanteurs de l’administration, la stagnation de sa carrière, les réticences de ses supérieurs envers ses innovations, le rang trop modeste selon lui occupé par les ingénieurs dans la hiérarchie sociale autour de 1830 [6]...

L’adhésion au saint-simonisme, puis au fouriérisme

Il publie en 1830 son premier ouvrage qui ne concerne pas les ponts-et-chaussées ; il s’agit d’un texte pompeusement intitulé Dissertations politiques et philosophiques où il exprime quelques idées sur l’organisation des pouvoirs, le fonctionnement des assemblées, le système électoral. Hostile au suffrage universel et à la démocratie, il y manifeste une conception élitiste et capacitaire du vote : celui-ci doit être réservé « à des hommes déjà assez riches pour être, en général, hors [des] classes dangereuses », ainsi qu’« aux membres de l’Institut, aux docteurs en médecine, aux licenciés en droit, aux anciens élèves de l’École polytechnique » ; il propose la formation de « majorités géométriques », qui pourraient varier selon les enjeux. Ce texte, rédigé avant la révolution de juillet 1830, mais imprimé après l’installation de la monarchie orléaniste, est le seul de Lemoyne consacré exclusivement aux problèmes politiques et institutionnels. Sa production concernera désormais les problèmes sociaux qui, à partir de 1830, constituent sa principale préoccupation intellectuelle.

A la fin de l’année 1831, il rejoint le mouvement saint-simonien ; sans doute faut-il rapprocher cette adhésion au passage, en novembre 1831, d’une mission saint-simonienne à Rochefort ; les prédicateurs y ont trouvé des auditeurs attentifs et intéressés selon Le Globe, l’organe du mouvement [7]. Un petit groupe est alors constitué à Rochefort, un « noyau presque saint-simonien » dit Lemoyne. Ce dernier correspond avec les dirigeants parisiens du mouvement, et notamment avec Michel Chevalier, le directeur du Globe. Il fait venir des ouvrages théoriques ; il réunit chez lui ses amis pour approfondir l’étude de la doctrine saint-simonienne lors de « conférences hebdomadaires » ; il expose ses nouvelles convictions aux membres de la Société d’agriculture de Rochefort, où il a été admis en décembre 1831 ; il fait circuler dans son entourage Le Globe et les livres des saint-simoniens.

Devant la Société d’agriculture comme dans les lettres envoyées à Michel Chevalier, il exprime aussi ses réticences devant tel ou tel aspect de la doctrine, et surtout envers la voie suivie par Enfantin : « la réhabilitation de la chair », « le couple amoureux androgyne » et « le mysticisme de langage employé par père Enfantin » suscitent chez lui des « restrictions » et des doutes sur la possibilité d’élargir l’audience du mouvement [8].

Mais dès 1832, à la suite du passage de Lechevalier et Transon du saint-simonisme au fouriérisme, il se rallie à l’École sociétaire dont il devient alors un membre très actif. Comme il l’avait fait en 1831 pour le saint-simonisme, il écrit aux dirigeants fouriéristes afin d’obtenir des précisions sur la théorie ou des informations sur l’organisation du mouvement [9]. Il s’abonne au Phalanstère, acquiert les ouvrages de Fourier et de ses disciples ; il prête à son entourage la presse et les livres fouriéristes, s’efforce de faire des abonnés au Phalanstère, présente la doctrine à la Société d’agriculture ainsi que dans le journal local, Les Tablettes de Rochefort.

Mais ses efforts propagandistes ne se limitent pas à Rochefort : il publie en 1833 et 1834 deux brochures, exposant de façon simple et concise les principes de l’association (Association par phalange agricole-industrielle. Notions élémentaires et pratiques sur le système sociétaire de Charles Fourier, 1833 ; et Association par phalange agricole-industrielle. Ensemble du système, 1834) ; il donne quelques articles au Phalanstère, puis à La Phalange. En 1832-1833, il apporte sa contribution financière à la tentative de colonie de Condé-sur-Vesgre, prévoyant d’aller plus tard y vivre avec sa famille ou d’y envoyer l’un de ses fils, intentions que l’échec de l’essai sociétaire ne lui permet pas de concrétiser [10]. Il veut aussi aller à Paris pour rencontrer Fourier et « contempler la tête de celui qu’on pourrait bien appeler le vrai rédempteur de l’humanité » [11].

Son adhésion aux idées phalanstériennes ne l’empêche pas d’être parfois très critique envers Fourier ou les dirigeants du mouvement et d’émettre des réserves, à la fois sur les formes de la propagande et sur le fond de la théorie dont certains aspects ne le convainquent pas véritablement, notamment le système d’analogie et la cosmogonie. Just Muiron ayant annoncé dans Le Phalanstère que « M. Fourier, cédant aux vœux de ses amis et de ses disciples, travaille au 4e tome de son grand Traité de l’attraction industrielle, œuvre capitale qui doit s’achever promptement pour la gloire de l’inventeur et l’avancement de la science véritable » [12], Lemoyne s’adresse à Fourier :

Je vous en félicite et je m’en félicite car je désire beaucoup connaître complètement vos idées ; toutefois, je vous avoue avec toute la franchise qui m’est naturelle que je ne crois pas que vous viendrez à bout de justifier la majeure partie de vos assertions étrangères à l’association proprement dite. Je ne suis cependant pas assez inconséquent pour croire qu’il ne doit pas exister d’autres sciences bien plus satisfaisantes pour l’homme que celles sur lesquelles nos académies broutent, couchées à plat comme des chenilles. Des sciences fondées sur la théorie sériaire : oui, mais ces sciences et cette théorie elle-même ne pourra [sic], il me semble, être faite que dans le phalanstère. – Le génie le plus grand peut seulement prévoir cette nouvelle ère scientifique, mais la réaliser dans son isolement : je fais plus que d’en douter. En résumé, dans mon idée, la probabilité que vous ne réussirez pas à justifier la majorité de vos prévisions, même les moins étranges, est 19/20, la probabilité que vous les justifiez est 1/20. Mais cette petite fraction 1/20 suffit pour exciter vivement mes désirs, car il faut la multiplier par l’importance que j’attache au sujet [13].

Ensuite, les publications de l’École sociétaire lui apparaissent trop théoriques et d’une lecture souvent trop aride. Le Phalanstère est trop souvent « indigestible », accessible seulement à ceux qui connaissent bien la théorie sociétaire [14] ; quant aux articles de Fourier, ils sont parfois illisibles :

Qu’il [Fourier] soit l’inspirateur du journal, mais qu’il écrive moins [15].

Je n’ose montrer à personne le dernier journal à cause des articles de Fourier [...] L’article sur la tragédie en quarante actes est une bouffonnerie et ne convient pas à notre grave journal [16].

Pour Lemoyne, il faut à la fois simplifier l’exposition de la doctrine phalanstérienne afin de la rendre accessible au plus grand nombre, et surtout se préparer à la mettre en pratique [17]. « M. Lemoyne est plus particulièrement un esprit dirigé verse les applications du système sociétaire », écrit Louis Reybaud, dans ses Études sur les réformateurs contemporains ou socialistes modernes [18].

Ses critiques portent enfin sur la mauvaise organisation de l’École sociétaire. Il se plaint de ne pas recevoir certains numéros du Phalanstère ; les coupons des actions qu’il a souscrites pour la Société de Condé sur Vesgre ne lui sont pas parvenus ; des documents qu’il a envoyés à Paris ont été égarés ; ses recommandations concernant l’envoi de sa brochure Association par phalange agricole-industrielle. Notions élémentaires et pratiques sur le système sociétaire de Charles Fourier à ses amis messins n’ont pas été respectées, etc. Il remplit les fonctions de correspondant du mouvement fouriériste pour la Charente-Inférieure ; cette fonction l’amène à relayer les griefs de certains disciples du département - par exemple Louis Tripon de La Rochelle et Henri Xavier Rigaud de Pons, à qui il manque aussi des exemplaires du Phalanstère [19].

Changements professionnels et éloignement théorique

En 1837, Lemoyne obtient la Légion d’honneur ; l’année suivante, il est promu ingénieur en chef ; cependant, sa situation professionnelle ne lui convient pas, d’autant que son supérieur hiérarchique lui laisse peu d’initiatives. Après plusieurs demandes de mutation, il est nommé à Mézières (Ardennes) en 1842.

Parallèlement, il s’éloigne un peu du centre de l’École sociétaire dirigé par Victor Considerant. Il est quelque temps en relation avec des dissidents du groupe du journal Le Nouveau monde, qui accueille plusieurs de ses articles en 1839 et 1840, avec toujours l’obsession d’une application concrète des principes phalanstériens. En 1838, suite à un concours organisé par le Conseil général de la Charente-Maritime sur le thème de « l’extinction de la mendicité », il publie les Calculs agronomiques et considérations sociales, qui proposent des solutions qui ne sont que partiellement phalanstériennes. Dans les années suivantes, il s’intéresse aux fermes-modèles, aux colonies agricoles et à différentes expériences concernant les progrès agricoles et la lutte contre le paupérisme. Il prend peu à peu ses distances avec le modèle de la phalange [20].

A partir du début des années 1840, il commence l’élaboration d’une théorie plus personnelle dont il propose un premier aperçu dans sa Baronnie d’asile (1842), publié sous le pseudonyme Médius. Il y propose la formation d’une communauté, le « conglobat », dirigé par un « baron ». Le « conglobat » possède certaines similitudes avec le modèle phalanstérien, mais l’organisation y est plus autoritaire et aussi plus hiérarchisée, la population de la communauté étant répartie en plusieurs classes. Cependant, sur l’injonction du directeur des Ponts-et-Chaussées, il cesse de publier des textes concernant l’organisation et la réforme de la société [21].

Il obtient en 1845 sa promotion à la première classe des ingénieurs en chef. Il est très apprécié par le préfet des Ardennes et est reçu au sein de la Société d’agriculture du département. Il reste cependant attentif aux places qui se libèrent, espérant toujours obtenir un poste plus important que celui occupé à Mézières.

En dehors des questions politiques et sociales, Nicolas Lemoyne manifeste un très grand intérêt pour les innovations scientifiques ; dès le début des années 1840, il acquiert un daguerréotype, appareil qui est alors très récent et d’une utilisation assez complexe. Il l’utilise pour faire des portraits ou photographier les paysages. Il s’intéresse également à la méthode d’apprentissage de la musique et du chant propagée par le phalanstérien Émile Chevé ; ses deux fils suivent des cours selon cette méthode pendant plusieurs mois [22].

Pour le reste, l’éducation de ses enfants est largement conforme aux normes de la bourgeoisie. Elle est d’abord confiée à leur mère pendant leurs premières années ; elle se déroule ensuite dans des collèges, à Rochefort, puis à Metz et Charleville ; des professeurs particuliers leur enseignent aussi le piano et la danse, mais de façon très superficielle. Leurs parents n’accordent qu’une importance limitée à la religion dans cette éducation [23]. Dans les années 1840, ils rejoignent l’École polytechnique, Jules René en 1843 et Charles Camille en 1846 ; le premier sera ensuite ingénieur des ponts-et-chaussées et le second ingénieur des télégraphes, puis directeur des postes et télégraphes dans les Vosges.

Déceptions professionnelles et fin de carrière

Après la révolution de février 1848, Lemoyne participe à plusieurs réunions politiques à Mézières ; il est porté à la tête d’un éphémère comité républicain, mais n’occupe qu’une place secondaire dans un deuxième comité, chargé de préparer les élections à l’assemblée constituante - lui qui en 1830, mais encore dans les années suivantes avait exprimé son hostilité envers le suffrage universel. Mais au mois de mars, il apprend que son poste ardennais est supprimé et qu’à la place des importantes fonctions espérées (dans une grande ville, ou à un nœud ferroviaire), il est nommé ingénieur en chef dans les Vosges. Il fait alors des démarches auprès du ministre des Travaux publics pour obtenir une autre affectation [24]. Il écrit aussi à Victor Considerant, auquel il prête beaucoup plus d’influence qu’il n’en a, pour obtenir un autre poste [25].

Il publie en mars ou avril 1848 un ouvrage intitulé Idées d’organisation sociale. Il y rassemble un long article publié dans La Phalange en 1838 ainsi que divers textes sur le commerce, les banques, l’agriculture et surtout l’organisation du travail. En s’appuyant sur cette brochure ainsi que sur ses publications antérieures (« Je me suis, l’un des premiers, occupé d’études socialistes, et toujours au point de vue pratique et de l’ingénieur », écrit-il au ministère [26]), il sollicite un poste à Paris, « dans les commissions qui ont aujourd’hui de grandes questions sociales à traiter », comme l’organisation du travail ou la législation sociale. Il propose, alors que l’on établit les ateliers nationaux, d’organiser des régiments de travailleurs ; il rappelle ses fonctions au port de Rochefort et pense être « plus apte que d’autres à l’organisation des grands ateliers, soit qu’on applique l’armée aux travaux, soit qu’on enrégimente des ouvriers » [27]. A défaut, il pourrait être utile au sein de l’administration centrale des ponts-et-chaussées ou encore remplir des missions à l’étranger.

Ses vœux ne sont pas entendus, et Lemoyne doit rejoindre Épinal. Là encore, dans les années qui suivent, il tente d’obtenir un poste plus important (Paris, Dijon, Orléans....). Puis, vers 1852-1853, il abandonne ces démarches, et c’est dans les Vosges qu’il finit sa carrière professionnelle, en 1857. Pendant ces années 1850, ses supérieurs considèrent qu’il est moins rigoureux dans son travail ; sa réputation serait notamment entachée par une aventure avec une « grisette » qui suscite un petit scandale à Épinal [28]. Il fait partie de la Société d’émulation des Vosges à partir de 1853. Mais ses travaux se limitent à des questions techniques. Il a pour le moment renoncé à publier ses réflexions sur l’organisation de la société. En 1856, il demande un avancement au poste d’inspecteur général des ponts-et-chaussées ; il essuie un refus et annonce alors son intention de partir en retraite, ce qu’il fait le 1er avril 1857.

Lemoyne s’est régulièrement plaint, pendant sa carrière professionnelle, de ne pas obtenir les postes et les promotions qu’il méritait. En raison, selon lui, de son engagement phalanstérien dans les années 1830. Mais dans les années 1850, les remarques de ses supérieurs visent surtout son « originalité de caractère qui a pu nuire à son avancement » [29].

La « doctrine hiérarchique fusionnaire »

Lemoyne et sa femme quittent Épinal et s’installent dans un premier temps à Paris ; il s’agit pour lui de rédiger l’œuvre méditée depuis le début des années 1840, de renouer les relations avec ses anciens condisciples saint-simoniens et fouriéristes, et de trouver un public pour ses idées. Mais son épouse ne se plaisant pas dans la capitale et souhaitant rejoindre sa mère malade, le couple quitte Paris pour Metz en 1859. Hormis quelques brefs séjours à Paris, et surtout, en 1864, un long voyage dans le Sud de la France et en Italie, Lemoyne passe l’essentiel de son temps, dans une maison située un peu à l’écart du centre-ville. Il semble mener une vie assez discrète, éloignée des mondanités et des cercles savants, alors qu’à Metz dans les années 1820, puis à Rochefort, Mézières et Épinal, il avait à chaque fois été membre de la société savante locale. Il a cependant des relations avec Hippolyte Renaud, l’auteur de Solidarité, qui, en prenant sa retraite de l’armée s’est installé à Metz ; en 1865, lors de l’enterrement de Georges Renaud, l’un des fils d’Hippolyte - c’est la première fois que l’on procède à Metz à des obsèques civiles, sans aucune cérémonie religieuse - Nicolas Lemoyne prononce un discours sur la tombe du défunt, où il expose la théorie de « l’éternité alternante de l’âme », qui revient sur terre après un séjour dans l’autre monde [30].

Tout en gérant ses biens, et notamment ses propriétés agricoles des environs de Metz (des vignobles et des jardins, notamment), il consacre l’essentiel de son temps à l’élaboration d’ouvrages dans lesquels il expose la « doctrine hiérarchique fusionnaire ». Lemoyne prétend élaborer une doctrine originale, différente du fouriérisme dont l’échec, selon lui, résulte de ses insuffisances théoriques, notamment sur le plan scientifique et philosophique. Lui-même revendique pour son œuvre le statut de science, comme le montrent plusieurs de ses titres et sous-titres (Essais scientifiques, Fragments scientifiques et encyclopédiques, Principes naturels et lois mathématiques de la hiérarchie fusionnaire...) ; il insère dans ses textes des tableaux, des graphiques et des formules mathématiques.

Son ambition est encyclopédique ; la métaphysique, l’économie, la « sociosophie » (terme qu’il préfère à celui de sociologie) voisinent avec des développements sur la réforme de l’orthographe, l’écriture musicale, les relations internationales, la taxinomie scientifique. Ses ouvrages, parfois très épais (plus de 350 pages pour la Doctrine hiérarchique fusionnaire ; près de 550 pour Lettres adressées aux personnes sympathiques) sont d’une lecture rendue aride et compliquée par la multiplication des néologismes et des digressions, ainsi que par la volonté de tout embrasser. Charles Pellarin, dans une nécrologie de Lemoyne, dit que « dans l’ensemble de ce que Lemoyne a laissé, un peu à l’état de fouillis, se rencontrent de précieux matériaux dont pourrait utilement tirer parti un metteur en œuvre judicieux et sobre » [31].

Pour supprimer les désordres que l’on constate dans la société contemporaine, Lemoyne prévoit la création de communautés de 1 000 à 5 000 individus, qu’il appelle généralement « microcosmes » et qui se caractérisent par leur organisation très hiérarchisée ; les habitants sont répartis selon leurs mérites en quatre ou cinq classes qui offrent des avantages inégaux à leurs membres ; la promotion d’un individu d’une classe inférieure à une classe supérieure est décidée par les membres de cette dernière, qui lui délivrent des « points d’affection et d’estime », en fonction de son comportement ; chacun a donc intérêt à respecter les règles communes et à travailler au profit de l’intérêt général (mais aussi, pourrait-on également dire, à se conduire selon les normes des catégories supérieures). La communauté est dirigée par un baron ou une baronne (aussi appelé régent(e), patron(ne)...). Leur désignation se fait par un système d’élections « sympathiques » et « entrelacées » à plusieurs degrés, où les hommes élisent des femmes et les femmes des hommes, les deux sexes jouissant des mêmes prérogatives. A l’intérieur de chacune des grandes catégories, il existe de petits groupes librement constitués selon les affinités individuelles, mais également organisés hiérarchiquement, avec un « patron » et ses « clients ». Lemoyne veut, grâce à ce système hiérarchique, lutter à la fois contre l’égalitarisme et l’égoïsme, et organiser les relations sociales en fonction des talents et des efforts de chacun. Et, selon la conduite observée dans le microcosme, les âmes connaîtront un repos céleste plus ou moins agréable, avant de reprendre une enveloppe corporelle et de revenir sur terre, puisque l’existence alterne les passages sur terre et dans le ciel. Ce double système de rémunération, qui attribue des gratifications matérielles et morales proportionnelles aux mérites individuels, dans ce monde et dans l’autre monde, permet d’assurer l’ordre social ; il évite de recourir à la répression et aux sanctions pénales.

L’organisation économique vise également à prévenir les crises qui caractérisent le capitalisme. Lemoyne prévoit la formation de coopératives pour la production et les échanges, également organisées selon un modèle hiérarchique. La grande transparence qui régnera dans le microcosme - transparence qui s’étend aux relations amoureuses - empêchera que ne se perpétuent les mensonges du monde contemporain. D’ailleurs, pour chaque individu, un livret indique le rang dans le microcosme, la situation de fortune, la position familiale et les « titres à l’estime de ses concitoyens ».

Le système de Lemoyne, même s’il rappelle celui de Fourier par certains aspects - bien que Lemoyne prétende faire une œuvre absolument originale - laisse beaucoup moins de place aux passions et à la liberté individuelle. Il repousse le travail par séries et courtes séances, considéré comme inapplicable. Son auteur ajoute : « je ne crois pas à l’accord spontané des individus, sans police sociale. Je condamne le libre essor des passions, pensant qu’il leur faut une expansion régulière, mais sous l’intervention d’une loi morale dont la sanction rémunérative consiste dans l’avancement hiérarchique » [32] Le fonctionnement de la communauté est donc fondé sur la hiérarchie (qui régit les rapports entre les individus et entre les groupes) et sur la symétrie (qui organise les rapports entre les hommes et les femmes). Ainsi sont évités la confusion et les désordres qui caractérisent les sociétés contemporaines.

La diffusion de ses idées

Lemoyne s’efforce de diffuser sa théorie, tout d’abord localement : il fait passer des annonces dans la presse locale. Il est admis à la loge maçonnique de Metz, les Amis de la Vérité, où il espère faire quelques adeptes.

A la fin des années 1850 et pendant les années 1860, alors que dans ses textes, il ne cesse de prendre ses distances avec la théorie de Fourier, on le voit renouer avec ses anciens amis fouriéristes et apporter son soutien financier aux entreprises d’inspiration phalanstérienne. Il prend cinq actions en 1862 dans la société immobilière qui possède le terrain et les bâtiments de la colonie de Condé sur Vesgre, sur laquelle s’installe le Ménage sociétaire [33] ; il s’intéresse également à la Société agricole et industrielle de Beauregard, à Vienne (Isère), dirigée par Henri Couturier [34], ainsi qu’à la « commune-modèle » qu’Auguste Guyard, qui a fréquenté les milieux fouriéristes sous la Seconde République, essaie de constituer à Frotey-les-Vesoul (Haute-Saône) dans les années 1860, à l’écart du mouvement sociétaire, mais avec l’appui de quelques anciens phalanstériens [35].

Mais s’il soutient rapidement des initiatives appliquant concrètement des principes phalanstériens, il reste d’abord à l’écart des efforts réalisés à partir de 1863-1864 par Barrier et ses amis pour reconstituer l’École sociétaire. Mais en 1869, il devient l’un des actionnaires de la société anonyme créée pour financer la librairie, La Science sociale et, de façon générale, l’activité militante ; il publie toutefois en 1868 un article dans La Science sociale, sur les « associations coopératives ouvrières » [36]. Il obtient également l’insertion de plusieurs textes dans les revues successives du libre-penseur et franc-maçon Riche-Gardon [37], ainsi que dans La Libre conscience, organe de la libre-pensée déiste, malgré quelques divergences théoriques [38]. Les mêmes journaux signalent la publication de ses ouvrages. De façon générale, il semble utiliser les réseaux fouriériste et libre-penseur pour diffuser ses idées, plus qu’il ne se rallie à ces mouvements militants.

Au début des années 1860, il s’efforce de faire connaître ses livres en les déposant dans des librairies parisiennes et en achetant des encarts publicitaires, notamment dans la presse messine. Sans beaucoup de succès. Afin de faciliter la tâche du lecteur, qui peut être rebuté par ces copieux et peu digestes ouvrages, il les résume dans des « prospectus » plus légers, ou il en extrait des passages qu’il fait imprimer séparément. Puis, il distribue gratuitement ses livres : il propose à des journaux amis de donner l’un de ses livres en cadeau à leurs nouveaux abonnés (à la fin des années 1860, la Libre conscience accepte ; mais au début des années 1870, le Bulletin du mouvement social, proche de l’École sociétaire, ne donne pas suite à la proposition [39]) ; il fait également annoncer dans la presse et sur la couverture de ses livres qu’il est prêt à les envoyer gratuitement, les « acheteurs » se contentant de payer les frais de port. La couverture de ses derniers ouvrages, parus en 1871 et 1872, comporte la mention : « cet ouvrage ne se vend pas ».

Un isolement croissant

Alors qu’en 1871 et 1872, une partie notable de la bourgeoisie messine quitte la Moselle annexée à l’Empire allemand, pour rejoindre Nancy ou Paris, le couple Lemoyne décide de rester à Metz dans une solitude de plus en plus grande : leurs deux enfants et la plupart de leurs amis sont désormais de l’autre côté de la frontière. Ce conflit et ses conséquences accentuent sa haine de la guerre ; en 1873, il déclare que ses « opinions sur la guerre sont celles des Quakers : qu’il est honorable de tout supporter plutôt que de la faire » [40].

Il continue à écrire, mais sans plus d’espoir de convaincre ses contemporains de la valeur de sa « doctrine hiérarchique ». Lui-même, dans une lettre adressée au Centre sociétaire en 1873, dit vouloir encore publier quelques textes : des brochures « destinées à une demi-douzaine d’individus et que cependant je fais imprimer à deux ou trois cents exemplaires, de sorte que j’encombre ma maison de rossignols, qui seront détruits à mon décès et avec lesquels on pourrait bien procéder à ma crémation, mais c’est une bonne idée que l’on n’aura pas » [41].

Au cours de l’année 1874, ses forces physiques déclinent nettement ; « je suis dans un état de santé déplorable, privé même du service de mes mains », fait-il écrire par sa femme en janvier 1875, quand il se réabonne au Bulletin du mouvement social [42]. Il meurt le 14 février de la même année. Dans son testament, il lègue la somme de 4 000 francs au profit de la colonie de Condé-sur-Vesgre, et 5 000 francs en faveur des pauvres de la commune de Devant-les-Ponts (aujourd’hui un quartier de Metz) où se trouvent la plupart des biens fonciers du couple. Sa veuve, quand elle décède, en 1889, double la somme. Aussi, la commune, dans les années suivantes, fait élever un monument funéraire, qui avait été dessiné par Nicolas Lemoyne, et qui, surmonté par une sculpture représentant un globe, un livre et un compas, rappelle ses conceptions scientifiques et philosophiques. En 1902, la municipalité de Metz attribue son nom à une rue de Devant-les-Ponts, devenu un quartier de la ville.