Née le 11 septembre 1815 à La Flèche (Sarthe), morte le 31 juillet 1878 à Villiers-le-Bel (Val d’Oise) ; pédagogue, fondatrice de l’école maternelle, auteur de nombreux ouvrages d’enseignement et de livres pour la jeunesse (jusqu’en 1852 elle publie sous le nom de Marie Carpantier). Son nom est parfois écrit de façon erronée : Carpentier.

La « jeune Muse »

Il y a beaucoup de mystères non élucidés dans cette vie, et cela dès son début. En apparence, une enfance triste dans une famille modeste aux maigres ressources, un père disparu trop tôt, un entourage de personnes bienfaisantes prenant en pitié ces pauvres gens. La réalité est plus complexe : Marie Carpantier naît à La Flèche en 1815 dans des circonstances tragiques : son père, le maréchal des logis Jean Carpantier, a été assassiné quelques mois plus tôt, pendant les Cent Jours, par des royalistes, sa mère, née Joséphine Rose, n’a pour faire vivre sa famille qu’un emploi de lingère au Collège royal militaire (actuel Prytanée militaire), l’enfant est d’abord envoyée chez sa grand-mère maternelle, dentellière à Alençon jusqu’au moment où elle pourra aller à l’école. À onze ans, elle entre en apprentissage (gantière, repasseuse) mais son intelligence la fait remarquer par des professeurs du Collège qui encouragent ses débuts dans la poésie. Voilà pour la version officielle donné par son premier biographe Emile Gossot [1]. La réalité est tout autre : remarquons d’abord la marraine de l’enfant, Victoire Chauvelier, une demoiselle sans histoire, sinon qu’elle est la tante du fouriériste Auguste Savardan [2], né aussi à La Flèche en 1793, et qu’on trouvera le nom de celui-ci dans tous les journaux et revues auxquels collaborera Marie Pape-Carpantier. Quant au professeur qui prend en main l’instruction de la jeune Marie, il faut savoir que ce Jean-François Philippe de Neufbourg, s’il n’est pas franc-maçon lui-même (on peut le considérer comme un « maçon sans tablier », c’est à dire uniquement de cœur et d’esprit) est frère d’un maçon sarthois, membre de la loge des Sept Écossais réunis, qu’il a écrit un Guide du professeur ou Observations critiques sur la manière d’enseigner les humanités, et un Précis de la loi naturelle. On dit qu’il a été instruit dans les idées des philosophes. Il a été professeur à Laval où il a pu rencontrer quelques membres de la loge les Amis réunis dont un fondateur est Jean Carpantier, grand-père de Marie. Le maréchal des logis André Carpantier était peut-être un lowton, c’est à dire un fils de maçon et initié lui-même. On comprend donc pourquoi des francs-maçons fléchois ont pu s’intéresser aux petits-enfants d’un de leurs frères et se préoccuper de l’instruction de Marie et de son frère Bernard. La jeune fille ne serait pas, comme on l’a dit, une simple autodidacte, elle a acquis une culture grâce à J.-F. de Neufbourg dont on sait l’intérêt qu’il portait aux idées fouriéristes (il est abonné à La Démocratie pacifique) et à qui, selon son expression elle devra tant « dans l’ordre des choses de l’esprit ».

Il y a donc des appuis, des influences, un climat, tout cela contribuant à l’épanouissement d’une personnalité exceptionnelle, volontaire, active et surtout souhaitant fuir l’obscurité et la médiocrité. En témoigne un poème dédié à son père, qu’elle compose à 14 ans et où revient comme un refrain cette phrase : « la gloire est mon idole, et je veux m’illustrer [3]. » Car, d’abord et très tôt, elle rêve d’écrire. Dans sa ville natale on lit ses premières œuvres et on l’appelle « la jeune Muse fléchoise. »

Mais, le manque de ressources de sa famille l’oblige à travailler. C’est alors que la Société philanthropique et littéraire de La Flèche présidée par Neufbourg met tout en œuvre pour favoriser la création d’une salle d’asile sur le modèle de celle qui s’ouvre au Mans, en 1834 [4] et qui a été confiée à Claude Pape [5] avec la mission de former des directeurs et directrices qui seront envoyés dans d’autres villes du département. Marie Carpantier, secondée par sa mère, se voit confier la direction de l’asile de La Flèche. Elle effectue alors une sorte de stage chez Claude Pape.

La naissance d’une pédagogie

À l’origine, la salle d’asile est une invention charitable à destination de ce qu’on appelle les classes défavorisées (considérées aussi comme des « classes dangereuses »). C’est « une bonne œuvre » née d’initiatives privées [6] : des dames de l’aristocratie ou de la bourgeoisie et des philanthropes, le plus souvent protestants, bouleversés par la misère du peuple, ont fondé des établissements pour recueillir les enfants pauvres de moins de sept ans (âge auquel ils partiront pour l’usine) dont les mères travaillent. La première de ces salles d’asile [7] ouvre à Paris en 1826 grâce à un comité de dames rassemblé autour de Jean-Denys Cochin et d’Émilie Mallet, qui est fille de l’industriel Oberkampf et l’épouse du banquier Jules Mallet. Ensuite, les initiatives sont nombreuses : en 1833, Cochin publie son Manuel des fondateurs et des directeurs des premières salles d’asile de l’enfance et Amélie Nau de Champlouis l’Instruction élémentaires pour la formation et la tenue des salles de l’asile de l’enfance, en 1835 sous la direction de Cochin commence la publication de L’Ami de l’enfance que l’on considère comme le journal officiel des salles d’asile. En 1837, l’ordonnance du 22 décembre organise les salles d’asile et nomme une inspectrice générale. Marie Carpantier ne crée donc pas de toutes pièces un établissement destiné à la petite enfance, elle transforme et améliore ce qui existe déjà. En effet, les premières salles d’asile sont avant tout des lieux où on garde les jeunes enfants et non pas des écoles. On se contente de leur apprendre des prières, des cantiques et quelques principes de civilité. Marie Pape-Carpantier dira plus tard que cela ressemblait à une « fourrière d’enfants » : ils peuvent en effet être 2 à 300 entassés dans un local plus ou moins salubre sous la surveillance d’un maître ou d’une maîtresse qui n’a reçu aucune formation pédagogique et qui se contente de les surveiller, et ce tous les jours de sept heures du matin jusqu’au coucher du soleil, sauf le dimanche où ils iront visiter les enfants malades ou accompagner les autres élèves à la messe. Au contraire, Claude Pape n’est pas un simple gardeur, il cherche à former le jugement des enfants, il s’efforce de leur donner quelques rudiments d’instruction, en se basant sur le Manuel de Cochin qu’il perfectionne et enrichit.

Marie Carpantier, s’inspirant de ses principes, dirige la salle d’asile de La Flèche de 1834 à 1839. Mais elle ne suit pas aveuglément son guide, elle va aussi par elle-même expérimenter une pédagogie nouvelle, observer les enfants en se mettant à leur écoute. En dépit de la pauvreté du local et de l’insuffisance des moyens mis à sa disposition, elle va mettre en pratique tout ce qu’autorise l’ordonnance de 1837 : ses élèves auront quelques notions de lecture, d’écriture et de calcul, ils apprendront des chants moraux et instructifs, ils feront des petits travaux d’aiguille. Et même, innovation que ne prévoit pas le règlement officiel, Marie Carpantier invente la pédagogie active : on joue grâce à des « machines de gymnastique » (cordes à nœuds, bascules, cheval de bois) et on sort de la classe pour des promenades !

En 1839, épuisée par cette tâche, elle quitte la salle d’asile et devient demoiselle de compagnie chez une riche Fléchoise. Là, elle a tout le temps nécessaire pour écrire des poèmes qui sont publiés en 1842 sous le titre de Préludes, avec une préface de l’écrivaine Amable Tastu, et qui lui valent les félicitations de Chateaubriand et de Lamartine et surtout l’amitié du poète chansonnier Béranger [8].

En 1842, Claude Pape abandonne la direction de la salle d’asile du Mans, pour le remplacer on fait appel à Marie Carpantier. Là encore, quelques mystères entourent sa nomination : certes, elle a fait ses preuves à La Flèche, mais surtout elle a été chaleureusement recommandée par Joseph Papigny, adjoint au maire de cette ville, saint-simonien, et sans doute, dans sa jeunesse, membre d’une société secrète, la Charbonnerie, donc un personnage appartenant à la même nébuleuse culturelle et politique que J.-F. de Neufbourg. Notons aussi qu’à la même époque, Bernard Carpantier, le frère de Marie, qui était instituteur, part pour les États-Unis, peut-être avec des colons séduits par l’Icarie [9].

Pendant ses années mancelles à l’asile du Pré, Marie Carpantier est entourée de nombreux amis, républicains, francs-maçons, fouriéristes, dont certains collaborent à des journaux locaux Le Bonhomme manceau ou Jacques Bonhomme. Elle est particulièrement liée avec la famille de Félix Milliet, grâce à qui elle découvre le phalanstère de Condé-sur-Vesgre : Milliet est l’orateur de la loge des Arts et du Commerce. Il est aussi poète, il écrit des chansons à la manière de Béranger où il exprime sa haine des tyrans et « sa foi en un avenir de paix et d’harmonie mondiale [10] », et il voit dans le phalanstère « le remède qui allait régénérer le monde ». Il partage ces convictions avec d’autres Sarthois, le docteur Savardan, le professeur de mathématiques Jules Chassevant, le journaliste Napoléon Gallois et le docteur Barbier. Loin de rester confinée dans sa province, Marie Carpantier se rend souvent à Paris où elle fait la connaissance des écrivaines Marceline Desbordes-Valmore et Louis Crombach, de l’épouse du naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, de la saint-simonienne Pauline Roland. Elle travaille aussi avec madame Mallet, la tante du ministre de l’Instruction publique Narcisse de Salvandy. Elle ne néglige pas pour autant ses activités littéraires : elle donne des articles au Courrier de la Sarthe dans lesquels elle défend la poésie des prolétaires et des femmes, affirmant l’idéologie qui va sous-tendre son œuvre pédagogique où elle ne cessera de revendiquer pour le peuple et les femmes le droit à l’instruction. Elle attire ainsi l’attention de George Sand qui a lancé dans La Revue indépendante de janvier 1842 un débat sur la poésie des prolétaires. Littérature ou pédagogie ? Marie Carpantier sera-t-elle une écrivaine qui enseigne ou une enseignante qui écrit ?

En 1846, elle publie un petit livre qui va faire grand bruit, les Conseils sur la direction des salles d’asile. Loin d’être un ouvrage théorique, c’est un manuel né d’observations concrètes et d’une expérience de plusieurs années. C’est aussi le fruit des discussions avec ses amis fouriéristes, on y retrouve les arguments utilisés par Savardan décrivant la commune idéale où, à l’asile rural, les jeunes enfants contribuent au fonctionnement du phalanstère. Dans la salle d’asile, telle qu’elle devrait être, on étudie « les aptitudes, les vocations », on aide à leur éclosion « en les dirigeant, sans contrainte, par attrait dans leurs justes développements. » On y honore le travail, et les occupations différentes auxquelles se livrent les élèves selon leur âge :

Ils sentent que si les petits jouent, c’est qu’ils ne sont pas, comme les grands capables de travailler. De là cette considération d’eux-mêmes pour leur titre de travailleurs.

Marie Carpantier confie à ses lecteurs « le secret des bons instituteurs : « la véritable puissance morale qui, mieux que les lois, mieux que les sciences, mieux que les spéculations de tous les siècles pourra civiliser et pacifier le monde [...] pour que les enfants vous aiment, aimez-les. » Dès la préface, l’accent est mis sur la spécificité du livre : les manuels d’éducation ne concernent, le plus souvent, que « les seuls enfants des classes distinguées », alors qu’ici il s’agit « d’éclairer les seuls enfants du peuple ». Ouvrage d’un ton nouveau, l’ouvrage se prête à une double lecture, il est perçu avant tout comme le livre d’une femme inspirée par l’amour maternel, mais il reflète aussi une indéniable pensée maçonnique. Pour preuve, cet appel lancé dès les premières pages :

Que l’amour de notre œuvre soit entre nous comme un lien de famille, et qu’il nous donne ce que le sang ne donne pas toujours : la franche concorde, la douce confiance, les bons vouloirs du cœur, la véritable fraternité !

Tradition familiale ? liens d’amitié avec des maçons du Mans ? n’y a-t-il que cela ? Le secret est bien gardé. Certes, il n’existe pas encore de franc-maçonnerie féminine, mais certaines loges pratiquent l’adoption. C’est peut-être le cas de Marie Carpantier.

Publié chez Hachette, le livre est couronné par le prix Monthyon de l’Académie française grâce, sans doute, à Victor Hugo qui en a cité un passage de mémoire. Dans son rapport, Villemain s’émerveille : « l’expérience ressemble ici à une utopie réalisée. On voit, pour une réunion de jeunes enfants de la condition la plus pauvre, tous les soins de la culture morale la plus attentive, mêlée à la surveillance physique [11] ». Il s’agit bien en effet de la réalisation d’un projet jusqu’alors utopique : une petite société enfantine se constitue sur des bases nouvelles. Et Paul Milliet dira plus tard : « ce fut une grande joie pour Victor Considerant de voir réalisées quelques-unes des conceptions de son maître [12] » De son côté, la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe (dont fait partie Savardan qui, cette même année 1846 publie à la Librairie phalanstérienne, La Commune rurale, ce qu’elle est et ce qu’elle pourrait être) rend compte des Conseils et déclare que son auteure est digne des plus hautes fonctions dans l’enseignement. Faisant écho à toutes ces louanges, L’Ami de l’enfance, réclame la création d’une école normale qui formerait les enseignantes de ces établissements.

Directrice de l’École normale maternelle

Marie Carpantier quitte Le Mans en 1847 et s’installe à Paris où elle va diriger « la maison provisoire d’études destinées à compléter l’instruction des personnes qui désirent se vouer à la direction ou à l’inspection des salles d’asile », c’est à dire le modeste établissement qui vient d’être créé rue Neuve-Saint-Paul. Cette nomination doit beaucoup à Mme Mallet. Celle-ci a lu Fourier. Sans adhérer à sa doctrine, elle met tout en œuvre pour lutter contre la misère. L’école est donc financée en partie par la banque Mallet, qui complète la petite subvention accordée par le ministère, tout cela ne permettant pas d’accueillir plus de six élèves et dans des conditions particulièrement spartiates ! Des problèmes d’un autre ordre se multiplient aussi : les rapports sont tendus entre laïcs et catholiques, ces derniers voulant voir dans les salles d’asile une œuvre créée, administrée et dirigée par les francs-maçons, les fouriéristes et les protestants (ce qui n’est pas faux, mais qui ne peut être une raison pour les condamner). Marie Carpantier est donc particulièrement suspecte à leurs yeux, les articles qu’elle donne à L’Ami de l’enfance s’inspirent de la même idéologie que les Conseils, on la soupçonne à tort d’être libre-penseuse (alors qu’elle est vraisemblablement déiste) et à travers son œuvre, c’est l’enseignement laïc qui est visé.

La révolution de 1848 éclate. Le 27 février une manifestation se rassemble devant le domicile du banquier Mallet. Marie Carpantier est dans le cortège avec ses élèves, des directrices et des surveillantes de salle d’asile et de crèche, des banderoles proclament : « Éducation pour tous les enfants du peuple » ! Hippolyte Carnot, le nouveau ministre de l’Instruction publique, la nomme dans une commission d’enseignement ainsi que son amie Ondine Valmore (fille de Marcelline Desbordes-Valmore et professeure dans une pension de Chaillot). Il s’agit alors pour la directrice de l’établissement provisoire de la rue Neuve Saint-Paul d’intéresser à son projet le ministre et ceux qui l’entourent comme le philosophe Jean Reynaud, et Édouard Charton, l’éducateur populaire, fondateur du Magasin pittoresque. Le 28 avril 1848 est publié un arrêté instituant à Paris une École maternelle normale et le Moniteur universel annonce que Marie Carpantier en est nommée directrice. Elle est sans doute ainsi la première femme placée officiellement à la tête d’un établissement d’enseignement.

Bien entendu, une telle promotion déclenche attaques multiples et innombrables tracasseries des milieux conservateurs. La plus simple, et celle qui reviendra à intervalles réguliers, concerne la finalité des écoles maternelles : doivent-elles être des garderies ou des établissements d’enseignement ? les plus graves de ces contestations portent sur Marie Carpantier elle-même qui est l’objet d’une véritable cabale. Les documents manquent mais une phrase embarrassée de son premier biographe Émile Gossot permet d’en comprendre les causes : « elle crut un moment à ces utopies généreuses dont l’expérience a fait prompte justice [13] », on notera que l’engagement de Marie Carpantier a été soigneusement dissimulé dans presque tout ce qui a été écrit sur elle.

Sa vie privée donne aussi l’occasion à ses détracteurs de formuler maintes insinuations : à trente-trois ans, elle est toujours célibataire et mène une vie indépendante. En effet, ce n’est qu’en 1849, qu’après de longues fiançailles, elle épouse le lieutenant Léon Pape, fils de Claude Pape, l’ancien directeur de la salle d’asile du Mans. Les témoins de la jeune femme sont Adolphe Garnier, professeur à la Sorbonne et Jules Delbrück [14], le journaliste fouriériste, ce qui montre bien qu’il y a là des liens d’amitié et pas seulement les relations qui existent entre un rédacteur en chef et l’auteur de quelques articles. Delbrück dirige en effet la revue L’Éducation nouvelle où il remet en question l’éducation donnée de son temps aux enfants et il milite pour la création de crèches et de salles d’asile. Il réclame aussi pour les femmes un enseignement digne d’elles : « la Revue a une foi sincère dans l’intelligence de votre sexe » lit-on en novembre 1848, dans ce numéro de L’Éducation nouvelle où est publié un récit de Marie-Carpantier. En janvier et février 1849 paraissent deux articles où elle explique comment la leçon de choses, pierre angulaire de son enseignement, est née du désir de trouver une méthode nouvelle pour de très jeunes enfants, et comment elle peut être mise en pratique avec profit à tous les niveaux : « elle est cette méthode qui n’enseigne les règles que par les faits, les préceptes par les œuvres ». C’est ce qui est développé dans son nouveau livre, L’Enseignement pratique dans les écoles maternelles, conçu comme la suite des Conseils. C’est aussi ce qui est présenté dans la revue par des tableaux illustrés et coloriés où l’enfant peut découvrir l’électricité, les plantes textiles, le télégraphe etc.

Ces innovations découlent directement du système d’éducation préconisé par Fourier : en faisant apprendre aux jeunes élèves la chanson mimée des Petits ouvriers, on leur permet de découvrir le métier de leur choix. Le progrès, la vérité scientifique doivent chasser le merveilleux traditionnel des récits pour la jeunesse, et à la leçon de sciences s’ajoute une morale pratique. Il s’agit de promouvoir une éducation moderne tenant compte des progrès de la société nouvelle, « rendant l’étude aimable », donnant une place aux disciplines d’éveil et à la gymnastique. Des élèves heureux d’apprendre et des enseignantes heureuses d’enseigner, ce tableau n’appartient pas à un monde utopique :

Dans cette réunion, la vie collective, la vie d’ensemble a commencé pour ces petits enfants, et par cette fraternité de jeux et d’intérêts, il s’est établi dans leurs mouvements moraux comme dans leurs évolutions physiques, une harmonie qui a tout simplifié. Les différences individuelles se sont coordonnées dans l’unité. Il n’y a plus cent désirs contraires, cent volontés mutines, il y a une enfance qui vous aime, qui vous attend, toute prête à vous comprendre si vous la comprenez vous-même

[15].

À ceux qui trouveraient que tout cela est trop beau pour les sauvageons [16] que recueillent les salles d’asile, Marie Pape-Carpantier répond dans L’Ami de l’enfance de juillet 1857 :

Trop de pauvres gens ne savent ni lire, ni écrire, ni exprimer leur pensée, ni comprendre souvent celle des autres. Mais, grâces en soient rendues à l’auteur du printemps, du soleil et des fleurs, ses belles et divines créations sont un livre ouvert à tout ce qui sent, aime et pense. Le peuple, au milieu duquel j’ai longtemps vécu comme directrice de salle d’asile, ces parents de mes enfants, demi-campagnards, pauvres ouvriers de petite ville, je les ai beaucoup observés, beaucoup écoutés, et j’ai vu souvent à travers leur ignorance, leurs préjugés, leur grossièreté même, briller l’éclair de leur âme immortelle. J’ai vu ces mêmes bouches qui, sous l’empire de la souffrance et d’une déplorable éducation, se profanaient journellement par des paroles indignes, s’ouvrir à certains moments pour laisser échapper dans un mot incorrect, dans une phrase difforme, une remarque pleine de poésie, un sentiment d’ineffable charité ou de religieuse espérance.

L’École normale maternelle vit tant bien que mal, elle n’accueille pas assez d’élèves, la formation de celles-ci reste insuffisante. La loi Falloux, votée en mars 1850 semble reprendre le souhait formulé quelques années plus tôt par l’évêque de Cambrai au moment où naissaient les premières salles d’asile : « des frères pour nos écoles et des sœurs pour nos asiles [17] » ! À des inquiétudes et des tracasseries professionnelles s’ajoutent pour la directrice des soucis de santé et des chagrins avec la mort à la Nouvelle-Orléans de son frère Bernard. Enfin, heureusement, en 1851, l’École est transférée 10 rue des Ursulines où elle est dotée d’une annexe, un asile constituant une école pratique.

Cette même année, le coup d’État du 2 décembre n’a pas, en apparence, de grosses répercussions sur le fonctionnement des salles d’asile, il entraîne pourtant des modifications significatives. L’École perd son nom et devient le Cours pratique des salles d’asile, comme si l’École normale, même maternelle, était séditieuse ! La Revue de l’Éducation nouvelle disparaît. Des amis de Marie Pape-Carpantier s’exilent ou sont menacés : Félix Milliet et sa famille quittent Le Mans et s’installent en Suisse, Savardan est sous surveillance dans son village de La Chapelle-Gaugain. Les sempiternelles remises en question se multiplient : que doit-on enseigner dans les écoles maternelles ? Et soudain, à nouveau, le succès : le Comité central de patronage approuve l’introduction dans les salles d’asile de la méthode Fröbel, en usage dans le Kindergarten allemand. Marie Pape-Carpantier voit dans cette mesure un espoir d’amélioration et invente alors un Kindergarten à la française où seraient supprimés les gradins destinés aux enfants et restreignant leur liberté de mouvement, où seraient pratiqués les exercices physiques et les activités d’éveil, depuis le jeu de cubes jusqu’à l’élevage de petits animaux.

Le Cours pratique ne suscite plus de réserves et accueille même des élèves venues de l’étranger, L’Ami de l’enfance reparaît. C’est là que sont publiés les petits récits qui paraîtront plus tard dans la Bibliothèque rose sous le titre d’Histoires et leçons de choses pour les enfants.

Fouriérisme et franc-maçonnerie

Mais voici encore le deuil et le chagrin. Les amis, Mme Mallet, Béranger, disparaissent. En 1858, le capitaine Pape meurt à 44 ans. Marie Pape-Carpantier reste seule avec deux petites filles.

Que se passe-t-il alors ? Impossible de le savoir clairement, il faut s’en tenir à la mystérieuse épigraphe qui ouvre le nouveau livre qu’elle publie en 1861 : « au Génie pur et vivifiant qui a su m’arracher à une douloureuse atonie et a fait renaître en moi le bonheur de penser et le courage d’écrire ». Ce livre présenté d’abord comme une Géométrie naturelle, devient ensuite chez Hetzel Le Secret des grains de sable, ou la géométrie de la nature. Officiellement, il correspond à un besoin : les élèves-maîtresses du Cours pratique ignorent tout du dessin linéaire. En réalité, c’est un étrange traité où il est question, certes, des polyèdres, des lignes et des cristaux, mais où l’enthousiasme de l’auteure laisse deviner qu’il y a autre chose, ce que signifie la phrase de Platon placée en exergue : « Que celui qui ne sait pas la Géométrie n’entre pas ici. » Tout se passe comme si la petite-fille du maçon Jean Carpantier, la disciple de Jean-François de Neufbourg, l’amie du docteur Savardan avait franchi une étape essentielle et était devenue une initiée. Pour faire bonne mesure, elle glisse aussi dans son livre quelques allusions fouriéristes, par exemple cette conception inhabituelle de la botanique : « le règne végétal ne se relie pas seulement à la géométrie, il parle au sentiment, il a une signification morale. » Les lecteurs ne s’y trompent pas, ainsi Paul Milliet, le fils des amis manceaux, en proposera une interprétation fondée sur l’analogie telle qu’il a pu la découvrir chez Fourier. Quant à l’éditeur Hetzel, craignant de se compromettre, il s’empresse de se débarrasser d’un stock d’invendus et refuse de publier des récits destinés à la jeunesse, où, selon lui, Marie Pape-Carpantier fait preuve d’un fouriérisme enfantin. En revanche, George Sand, achète une douzaine d’exemplaires du livre qu’elle souhaite voir traduit en italien par sa belle-fille.

Le Secret des grains de sable lance aussi un appel : les femmes ont droit à l’instruction. Cette revendication va être développée dans une série d’articles publiés, du 10 novembre 1862 au 25 mars 1863, par L’Économiste français dont le rédacteur est Jules Duval [18], et dont la devise est : « Libre et harmonique essor des forces ». Marie Pape-Carpantier ne peut que se trouver en parfaite communion d’idées avec ses collaborateurs : George Sand, Onésime Reclus, Désiré Laverdant, Charles Pellarin, Julie Daubié, et le docteur Savardan. Elle va publier sept articles sur La Question des femmes où elle dénonce la disparité des salaires masculins et féminins, l’ignorance où sont tenues des milliers de femmes, leur prétendue infériorité et l’impossibilité pour elles d’accéder à toutes les professions :

L’ignorance des femmes est un préjudice, non seulement pour elles mais pour la société. C’est un concours de moins dans la lutte du bien contre le mal. C’est une quinte muette sur un clavier et l’harmonie se trouve ainsi interrompue. La nature, les sciences, les arts, l’histoire, l’industrie elle-même contiennent des secrets que l’homme ne peut deviner à lui seul. Le jour où l’homme et la femme y puiseront ensemble, ils n’y puiseront pas les mêmes choses, on peut en être assuré.

Femmes au travail, femmes du peuple, femmes du monde, mais aussi femmes de lettres, artistes, le féminisme de Marie Pape-Carpantier n’oublie personne. N’écrit-elle pas en 1869 dans la préface de son Manuel de l’institutrice : « la femme n’est pas un être d’une autre nature que l’homme, elle possède les mêmes facultés » ?

À la Sorbonne

En 1863, Victor Duruy devient ministre de l’Instruction publique, il s’intéresse aux projets de Marie Pape-Carpantier, en particulier à ce qu’elle appelle l’Union scolaire qui accueillerait les filles de la maternelle à l’école normale en réunissant « dans une association économique et harmonique tous les degrés de l’enfance distribués par classes homogènes sous le rapport du développement des élèves », comme elle le dit dans la préface d’un petit texte daté de 1866, mais qui ne sera publié qu’en 1872, c’est à dire après la chute du ministère Duruy. Ce projet, qui transpose l’idée du phalanstère tel que Savardan le préconisait prévoit une crèche confiée à une femme, ce qui laisse penser que les enfants seront élevés ensemble, en dehors de leurs familles. À l’école, le programme d’études ajoute à l’enseignement général des cours d’anglais, d’allemand, de commerce, d’économie domestique, agricole et industrielle, et des ateliers. En effet, dès l’âge de sept ans, les élèves auront, selon leurs goûts et leurs aptitudes, fait quelques essais de différents métiers. Enfin, une école normale rassemblerait soixante jeunes filles pour trois années d’études où des matières additionnelles compléteraient leur enseignement (physiologie, hygiène, pédagogie appliquée, économie, administration et droit, gymnastique, musique etc.). Marie Pape-Carpantier recommande la construction d’un bâtiment à l’aspect agréable, elle fait un plan et cherche le lieu idéal dans Paris. Un tel projet ne fera pas l’unanimité, Victor Duruy le considère avec intérêt mais ne peut en décréter la mise en route. Qu’importe, Marie Pape-Carpantier multiplie les activités en plus de tout ce qu’elle fait à l’École normale : cours publics destinés aux femmes, réponses à des détracteurs qui se réjouissent d’apprendre que L’Enseignement pratique dans les salles d’asile a été mis à l’Index en 1863, qui s’effraient de l’idéologie qu’ils devinent dans ses articles de L’Ami de l’enfance, ou dans tel ou tel récit illustrant une leçon de sciences naturelles, par exemple celui qu’elle a intitulé La poésie vivante (elle s’adresse à sa fille, future enseignante) :

Comprends-tu, mon enfant, qu’il y a dans la nature une harmonie merveilleuse ? Que ce qui en fait la beauté, la poésie, c’est cette admirable convenances des choses entre elles ? [...] Le suprême Architecte de la nature a distribué toutes choses en vue d’elles-mêmes et en vue de l’ensemble. [Apprends aux enfants] le nom et l’usage des choses que Dieu a faites ; fais leur en remarquer la beauté et l’harmonie. Enseigne-leur à admirer en même temps qu’à observer, et alors leur sensibilité se développera, en même temps que leur goût et leur intelligence [19].

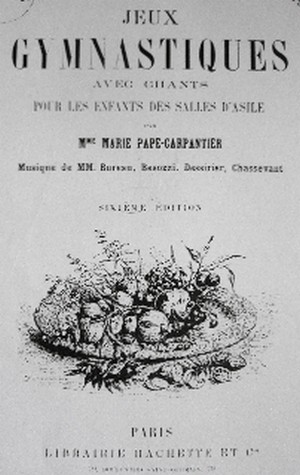

Ses ouvrages pédagogiques se succèdent chez Hachette à un rythme soutenu, par exemple les Jeux gymnastiques avec chants pour les enfants des salles d’asile, un recueil de chansons mimées où elle écrit les textes et où Allyre Bureau se charge de la musique.

Dans la préface, elle rappelle quelques principes dont les éducateurs ne sont pas encore convaincus : « l’enfant qui joue se porte mieux et s’instruit plus que l’enfant qui s’ennuie », il faut lutter « contre la regrettable habitude que l’on fait généralement contracter aux enfants de ne servir que de la main droite ». Et surtout, elle commence la publication de ce qu’elle appelle L’Enseignement par les yeux : de grandes planches où sont représentés des animaux illustrent sa Zoologie des salles d’asile et des écoles élémentaires qui est bien plus qu’un manuel de sciences naturelles : cinquante plaisants récits mettant en scène tigre, hibou, rhinocéros, etc. et insistant sur la beauté de la nature. La pensée de Fourier nourrit bon nombre de ces contes : ici on célèbre les bienfaits de la civilisation où les peuples s’unissent pour transformer la terre, là on admire les travaux que réalisent les castors grâce à l’association ! Hachette voit dans cette Zoologie l’œuvre d’un authentique écrivain pour la jeunesse : en 1869 et en 1872, pour sa collection de livres d’étrennes, il reprendra certaines de ces « histoires explicatives » dans deux beaux volumes illustrés de chromolithographies, Les Animaux sauvages et Les Animaux domestiques.

En 1867, on prépare l’exposition universelle qui aura lieu à Paris. Le ministère de l’Instruction publique lance une vaste opération pour les instituteurs. Des délégués de ceux-ci seront invités, grâce à une souscription nationale, pour passer quelques jours à Paris où ils visiteront les musées et l’exposition et où ils assisteront à des conférences pédagogiques. Duruy demande à Marie Pape-Carpantier de leur présenter la méthode des salles d’asile. Elle fait donc cinq conférences du 21 août au 19 septembre 1867 et elle obtient un véritable triomphe. Elle est ainsi la première femme à prendre la parole à la Sorbonne. Loin de se contenter d’un exposé abstrait, elle donne de véritables leçons de choses avec des exemples concrets, à grand renfort d’accessoires variés, morceaux de pain, épis de blé, vers à soie, ballon, images, etc. Sous couvert d’une leçon sur le bâtiment (où elle montre une pierre, une truelle, un pic, un marteau, un fil à plomb) sa dernière conférence est un récit d’inspiration maçonnique qui se termine sur l’entrée d’un chœur d’écoliers chantant Les petits ouvriers. Elle a ainsi démontré que la leçon de choses était la méthode qui pouvait vivifier l’enseignement primaire. En même temps, elle amorce une nouvelle révolution en affirmant l’égalité entre l’instituteur et l’institutrice et en plaidant pour une éducation dispensée aux deux sexes, sans discrimination. C’en est fini du maître d’école ignorant, terrorisant les enfants qu’il était incapable d’instruire :

Désormais, instituteurs et institutrices, associés comme dans un sauvetage commun, l’esprit ouvert à un sage progrès, amis de leurs élèves et leur distribuant chaque jour avec bonté le pain de l’intelligence, ceux-là, dans leur obscur dévouement sont plus que des maîtres d’école, plus que des mercenaires : ils sont les arbitres de nos destinées sociales, ils sont les collaborateurs de Dieu [20] !

Cette même année, Victor Duruy rédige la circulaire où il déclare qu’il faut fonder l’enseignement secondaire des filles, qui, d’après lui, n’existe pas en France. Scandale, polémique orchestrée par l’évêque d’Orléans, Mgr Dupanloup. Malgré tout, il est question de créer une école normale de jeunes filles, Marie Pape-Carpantier, qui a été nommée inspectrice générale des salles d’asile, est chargée d’étudier la question. La chute du ministère met fin à ce projet.

Dernières années

« Gardons la bien notre République ! » tel est le vœu que formule Marie Pape-Carpantier en septembre 1870. Elle a écrit pour L’Ami de l’enfance un récit, L’Histoire du blé, qui dénonce l’absurdité des guerres et elle affirme son pacifisme ainsi que son espoir en un avenir meilleur où l’association garantira la paix.

Lorsque la Commune est proclamée, son attitude est toute en nuances. Quelques fragments de lettres à Paul Milliet font état d’une relative compréhension, voire d’une sympathie pour les communards [21]. Elle semble même bien renseignée puisqu’elle rappelle à son correspondant qu’elle lui a signalé « la complexité de moteurs et d’agents qui se trouvent au fond du mouvement actuel ». À son neveu Victor, elle avoue « j’ai le cœur brisé, car j’aime mon pays, l’humanité, la vérité, la justice et j’ai des amis dans les deux camps [...] ma haine pour les souverains, auteurs scélérats de nos calamités, s’en accroît en proportion [22]. »

Cette République qu’elle a tant désirée est bientôt représentée par Mac-Mahon dont le principal souci est de rétablir l’ordre moral. Le 1er octobre 1874, on peut lire dans le Bulletin administratif de l’Instruction publique qu’un congé d’inactivité est accordé à Mme Pape-Carpantier. En fait, elle est tout simplement congédiée, chassée de l’école qu’elle avait fondée ce qui suscite stupeur, protestations mais aussi cris de haine : le journaliste Paul de Cassagnac se réjouit de voir ainsi châtier une libre-penseuse.

Dans l’entourage du ministre de l’Instruction publique, A. de Cumont, on prend conscience de l’impopularité de cette mesure et on nomme l’ex-directrice du Cours public déléguée générale en activité dans l’inspection des écoles maternelles, ce qui n’est en aucun cas une réparation. C’est plutôt l’humiliation après la disgrâce.

Marie Pape-Carpantier, épuisée, malade, travaille encore pour préparer la section pédagogique de l’Exposition universelle de 1878 où elle expose son dernier livre, Notice sur l’éducation des sens et quelques instruments pédagogiques rassemblant ses recherches sur l’éducation sensorielle. Elle déclare alors :

Les enfants regardent, écoutent et manipulent avec ardeur, avec passion. La nature les y pousse et la nature sait ce qu’elle veut, elle veut se faire des outils capables de servir la pensée, quand les sens ayant fourni à l’intelligence des matériaux en nombre suffisant, l’éclosion de la pensée se produira.

« Une école mérite d’être outillée aussi bien qu’un atelier » dit-elle, et l’Exposition est pour elle l’occasion de présenter les multiples instruments qu’elle a imaginés : la toupie spectrale ou porte-couleurs, le polyphone qui renferme vingt-cinq petits instruments, le boulier numérateur, le mètre carré et le mètre cube articulés, le polygonaire qui permet d’exécuter des figures géométriques, le compas pour tracer un ovale, la lavabo à nappe globulaire d’eau courante etc. Ce qu’elle pressent, ce qu’elle invente ce sont les jeux éducatifs qui permettront à l’enfant de découvrir les volumes, les couleurs et les sons.

Elle ne saura pas l’accueil qui sera fait à ce livre. Le 31 juillet 1878, elle meurt dans sa maison de Villiers-le-Bel. On dit que ses derniers mots ont été « Justice...vérité...plus de haine ! » Elle est enterrée au cimetière Montparnasse, les éloges funèbres sont nombreux, on projette même de lui élever un monument. Aurait-elle apprécié un tel hommage ? Rien n’est moins sûr. Un de ses proches rappelle qu’elle aurait dit : « une simple pierre sur ma tombe et tous mes livres dans les écoles. »

Notoriété

Marie Pape-Carpantier fut, en son temps, une pédagogue aussi célèbre que Pestalozzi ou Fröbel, ses livres ont été publiés chez Hachette jusqu’en 1914. Mais elle est à peu près oubliée de nos jours (en dépit de quelques écoles et rues qui portent son nom). On la chercherait en vain dans les histoires de l’éducation, ou, si elle est citée, c’est pour voir son œuvre minimisée, au profit d’une autre pionnière de l’école maternelle, Pauline Kergomard. Paradoxalement, elle a été critiquée pour des raisons opposées. En 1874, elle est destituée car on l’accuse d’être libre-penseuse, maintenant on lui reproche son prétendu cléricalisme. Il s’agit là d’une méconnaissance de l’époque où elle a vécu c’est à dire avant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, quand l’école n’est ni laïque, ni obligatoire, ni gratuite.

On minimise, ou on ignore (volontairement ?) la hardiesse de sa pensée (son féminisme, son pacifisme, ses liens avec les francs-maçons, les fouriéristes). Elle est victime d’une sorte de censure : on fait d’elle une bonne grand-mère écrivant des histoires pour les petits-enfants. En 2007, un téléfilm, La Volière aux enfants, a contribué à donner d’elle une image simpliste et édulcorée.