Quelle était la diffusion des idées du socialisme utopique dans la société française et quelle pouvait être leur influence réelle à la veille de 1848 ? Afin d’éviter un réponse impressionniste et subjective, on est parti de deux sources jusqu’ici peu exploitées, les dénombrements, par département et par ville, des abonnements au Populaire de Cabet, et des souscripteurs de la rente phalanstérienne dans l’été 1846. Se dessine ainsi une géographie de l’utopie, des régions qui l’ignorent totalement, comme de ses zones de force. Or, à quelques exceptions près, dont la Seine, les cartes des places fortes de l’icarie et de l’école sociétaire ne coïncident pas. Le fouriérisme a visé et séduit avant tout des bourgeois, des intellectuels, alors que la doctrine de Cabet s’est diffusée dans le monde ouvrier, parmi les compagnons comme les ouvriers d’usine.

Comment apprécier l’influence d’idées aussi neuves et aussi minoritaires que celles des premiers socialistes dans la société française de l’époque de la monarchie de Juillet ? Longtemps, le problème ne s’est pas vraiment posé : les apôtres du socialisme utopique étaient avant tout, aux yeux des historiens, des précurseurs. Ces voix qui criaient dans le désert annonçaient une bonne parole qui mettrait plusieurs décennies à convertir des pans entiers d’une société lentement transformée par l’industrialisation. Dans ces conditions, l’important était ce que disaient ces apôtres, éventuellement qui ils étaient, eux et leurs premiers disciples, et non pas l’accueil qui pouvait être fait à leurs idées dans une société qui n’était pas mûre pour les entendre. C’était donc surtout de l’histoire des idées que relevait l’étude du socialisme utopique. Paradoxalement, dans les années d’après 1968, le regain d’intérêt porté à la naissance de la classe et du mouvement ouvrier n’a pas forcément modifié la perspective : beaucoup de travaux consacrés à des communautés de métier, ou aux ouvriers de telle ou telle ville ou région, et quelques recherches de plus grande ampleur géographique, souvent d’ailleurs œuvres d’historiens anglo-saxons, ont permis de révéler et de mieux comprendre le « socialisme des ouvriers de métier », mais cette mise en évidence des sources proprement ouvrières du socialisme laissait de côté le problème de l’articulation entre les théories d’intellectuels et les pratiques populaires, si bien qu’il devenait difficile d’expliquer le succès stupéfiant des démocrates-socialistes à l’élection législative de 1849, l’apparition d’un parti « rouge » d’ampleur nationale, qui démontra par le suffrage universel que le « socialisme utopique », loin de ne toucher que des minorités ouvrières remuantes, parisiennes ou lyonnaises, était beaucoup plus profondément ancré dans la société française qu’on ne pouvait le croire.

Il faut donc prendre plus au sérieux qu’on ne l’a fait généralement les inquiétudes du gouvernement de Louis-Philippe, et de quelques observateurs attentifs, parmi lesquels évidemment des commissaires de police, lorsqu’ils signalaient à la veille de la Révolution de Février, l’« effrayant progrès des idées communistes ». Il existait, dès cette date, des réseaux utopistes qui constituaient l’embryon de partis politiques nationaux, et qui confluèrent en 1848-49 dans le parti démocrate-socialiste. Des quatre courants principaux, nous en laisserons deux de côté, les plus politiques, les moins marqués par les théories d’une part, les communistes révolutionnaires, ou néo-babouvistes, dont l’aspiration à une révolution violente ne semble pas avoir convaincu au delà d’avant-gardes parisiennes ou lyonnaises, d’autre part le socialisme pragmatique de Louis Blanc et des gens de La Réforme. Nous nous contenterons d’analyser l’implantation des deux groupes dont le fondement est autant doctrinal que politique, et qui incarnent alors le projet neuf d’une autre société : les icariens et les fouriéristes, que rapproche en outre leur refus a priori d’une révolution violente.

Comment procéder ? Il est évidemment possible de multiplier les monographies locales. et cela sera toujours nécessaire. Mais, par définition, des communautés étudiées isolément ne forment pas un réseau. On a donc souvent cherché à suivre les propagandistes de l’utopie, qui, comme Flora Tristan, nous ont laissé des témoignages de leur tour de France, ou dont on conserve des lettres adressées aux chefs d’école, comme Cantagrel ou Duval pour les fouriéristes, ou Chameroy pour les icariens [1]. Mais la méthode laisse beaucoup à désirer : comme on est totalement dépendant du hasard de la conservation des sources et des impressions subjectives du commis-voyageur de l’utopie, on ne peut pas avoir de vue d’ensemble, et rien qui permette une comparaison avec les résultats électoraux de 1849. Mieux vaut donc recourir à la presse, qui constituait en ce temps-là le seul lien régulier entre les adhérents ou sympathisants ordinaires. Or il se trouve que nous disposons de deux sources très proches chronologiquement, assez comparables et qui n’ont pas jusqu’ici été utilisées conjointement. La première est le dénombrement, département par département, des souscripteurs de la rente phalanstérienne au 30 juin 1846, parue dans le Bulletin phalanstérien, et reproduite au début de ce siècle par Hubert Bourgin [2]. Au total, 1440 souscripteurs, dont 77 proviennent de l’étranger, 41 d’Algérie, et un du Sénégal et doivent être retirés : 1321 personnes, que l’on peut sans hésitation qualifier de militants de l’utopie sociétaire : ils versaient ce qu’en termes modernes on appellerait une cotisation, et celle-ci semble avoir été relativement élevée. À ma connaissance, ce document n’a jamais été exploité jusqu’ici. Quelques semaines plus tard, désireux sans doute de ne pas être en reste, Cabet publia dans Le Populaire la répartition, selon les départements et les villes, des 2745 abonnements souscrits à son journal, en France métropolitaine. Christopher H. Johnson, dans son beau livre sur les icariens, dont on attend toujours la traduction en français, l’a reproduite et s’en est beaucoup servi, mais sans en tirer de carte, et dans une perspective qui n’est pas exactement la nôtre [3], puisque cette liste lui a principalement servi d’introduction à un tour de France des communautés icariennes.

S’agissant de minorités aussi faibles (un peu plus de quatre mille personnes, dans une France de trente-six millions d’habitants), on pourrait penser que la répartition est le fait du hasard, de la tournée et de la force de conviction de tel ou tel propagandiste, ou de l’histoire particulière d’un de ces groupes d’originaux, où les fortes personnalités ne manquaient vraisemblablement pas, et où les brouilles personnelles engendraient facilement des scissions. Localement, c’est toujours possible ; on peut ainsi rappeler que la faiblesse de l’Ecole sociétaire en Gironde (seulement cinq souscripteurs de la rente phalanstérienne) peut s’expliquer par une dissidence ancienne, de notables bordelais fouriéristes rétifs aux orientations de Considerant [4]. Mais nous ne pouvons justement pas atteindre le niveau de précision locale souhaitable, puisque nos sources n’établissent pas toujours le nombre de souscripteurs ou d’abonnés pour la ou les principales villes du département. Une micro-histoire nous est donc impossible ; mais il n’y a pas de raison de considérer que la logique d’ensemble de la répartition par départements que nous nous efforçons de mettre en évidence en soit arbitrairement affectée.

Maintenant, des chiffres si faibles, presque dérisoires, ont-ils une signification ? Une vingtaine de phalanstériens à Brest ou à Besançon, une quinzaine à Metz ; une soixantaine d’icariens à Rouen, ou à Vienne, une trentaine à Versailles... quelle importance peuvent-ils bien avoir eu ? À cette objection, deux arguments doivent être opposés. D’une part, en temps de crise et de révolution, des minorités organisées peuvent exercer brièvement une influence hors de proportion avec leurs effectifs. D’autre part, les chiffres bruts ne tiennent pas compte de l’insertion des individus dans les structures de sociabilités propres à l’époque et aux milieux concernés : on sait bien qu’à cette époque, chaque exemplaire d’un quotidien était lu par quatre ou cinq personnes. Le nombre de souscripteurs de la rente phalanstérienne, qui correspond à peu près au nombre des exemplaires diffusés par La Démocratie Pacifique doit donc être multiplié d’autant si l’on veut avoir une idée de l’influence réelle des fouriéristes. Christopher Johnson a montré que dans une localité donnée, pour un abonnement au Populaire, on pouvait compter de cinq à dix personnes prêtes à signer une pétition organisée par le journal, ou à donner pour une souscription [5]... Ajoutons qu’en 1844, l’Almanach icarien fut vendu à dix mille exemplaires, deux mille de plus que l’année précédente, et cinq fois le tirage habituel du mensuel de Cabet ; quant à l’Almanach phalanstérien pour 1845, il fut tiré à 22 000 exemplaires, quinze fois le nombre des souscripteurs de la rente... Certes, à chaque fois, on passe par transitions insensibles d’un noyau militant à de simples sympathisants, mais on peut penser que l’inquiétude des milieux officiels avait quelques fondements. Les utopies n’emportaient l’adhésion que de minorités, mais leur audience était croissante, et leur place dans des sociétés locales en voie de politisation pouvait n’être pas négligeable, nous en donnerons des exemples.

Que peut-on attendre de l’établissement, de l’étude et de la comparaison de ces cartes ? D’abord, une vision d’ensemble qui nous fait défaut jusqu’ici : procéder à un recensement systématique des zones de force et de faiblesse du socialisme utopique, puis des uns et des autres, ne bouleversera sans doute pas notre vision du phénomène, mais peut aider à nuancer certains faits tenus pour acquis, et pointer des zones d’ombre de la recherche, ou inciter à approfondir des travaux anciens. Ensuite, la comparaison avec d’autres cartes, comme celle de la diffusion du Globe saint-simonien en 1832, ou celle des suffrages démocrates socialistes en 1849, peut mettre en évidence des continuités, ou des ruptures, qui devraient appeler des explications [6]. Enfin, rapprocher les cartes des socialismes utopiques de la géographie de l’industrialisation, ou d’une géographie des pratiques culturelles (langues régionales et alphabétisation notamment [7]) devrait permettre de formuler des hypothèses que des recherches locales ultérieures pourraient vérifier ou infirmer.

Les déserts de l’utopie

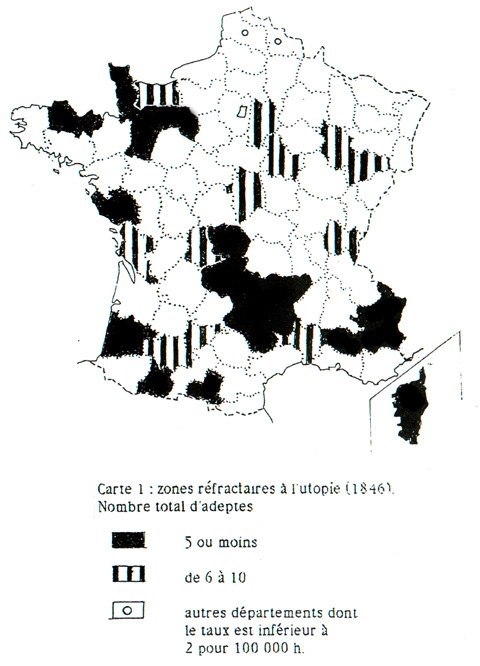

Quels sont tout d’abord les départements qui n’ont encore été ni touchés, ni même effleurés par la propagande des socialistes utopiques ? En cumulant le nombre d’abonnés au Populaire et de souscripteurs de la rente phalanstérienne, dans une trentaine de départements, on ne dépasse pas les dix personnes, et dans dix-huit, on peut les compter sur les doigts d’une seule main (carte 1). La plupart se situent au sud de la célèbre ligne Saint-Malo-Genève. Beaucoup de départements montagnards, une France rurale, dont les contemporains jugeaient l’économie sinon archaïque, du moins arriérée ; des populations essentiellement paysannes, dans la plupart des cas non-francophones ou patoisantes, peu alphabétisées. Une France à qui les problèmes du monde moderne, auxquels les doctrines socialistes entendaient apporter des solutions, restaient à l’évidence complètement étrangers. C’étaient déjà des régions où la propagande saint-simonienne avait rencontré assez peu d’écho : des dix-huit départements en apparence complètement réfractaires aux socialismes pré-quarante-huitards, douze, les deux tiers, avaient compté en 1831 moins de treize abonnés au Globe, si l’on en croit la carte publiée par Gilles Feyel [8]. Des douze autres, où ni les icariens, ni les phalanstériens n’arrivaient à une diffusion significative de leurs idées (de 6 à 10 souscripteurs ou abonnés), sept avaient connu une diffusion du quotidien saint-simonien inférieure à la moyenne départementale générale... Ceci dit, il faut aussi rappeler que plusieurs de ces départements ruraux votèrent pour les démocrates socialistes trois années plus tard, soit en majorité (les Basses-Alpes, la Corrèze, la Haute-Vienne, le Cher, l’Ain, la Haute-Loire), soit à de très fortes minorités (le Vaucluse, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, l’Ariège, qui tous donnèrent de 40 à 50 % des suffrages exprimés aux candidats des « rouges »).

Dans un tiers des départements donc, il n’y avait tout simplement pas assez de militants du premier socialisme pour qu’avant la révolution l’écho de leurs idées parvînt, même très affaibli, aux oreilles de ceux qui auraient pu y être sensibles. Mais il faut aller plus loin, et envisager, non plus le nombre absolu de militants, mais le rapport entre ce nombre et la population des départements [9]. Dans tous les cas, les chiffres obtenus sont très faibles, et confirment le caractère apparemment ultra-minoritaire des mouvements socialistes. La carte obtenue n’est pas très différente, mais elle met en évidence un fait surprenant qu’il faudra bien expliquer : la présence dans les vingt derniers rangs, avec des taux cinq à six fois inférieurs à la moyenne nationale, des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais pourtant à la fois très populeux et très urbanisés, et largement touchés par les conséquences de la révolution industrielle [10]. Dans tout le département du Nord, alors le plus peuplé de France après la Seine, avec plus d’un million d’habitants, il n’y a que dix-sept fouriéristes, et un seul icarien... Christopher Johnson avait relevé le deuxième fait, et l’expliquait très classiquement par la passivité et l’absence de conscience politique du nouveau prolétariat des usines pendant la phase initiale de l’industrialisation : il faut bien dire que les progrès de nos connaissances sur le prolétariat des usines textiles rendent cette explication plus que douteuse [11]. D’une part en effet, ce nouveau prolétariat comportait en son sein, dès cette époque, une minorité d’ouvriers qualifiés, les fileurs notamment, dont les organisations syndicales ne tardèrent guère à faire parler d’elles dès que la Révolution leur permit d’agir au grand jour. D’autre part, on ne voit pas que ce nouveau prolétariat soit une exclusivité lilloise ou roubaisienne et les villes de Rouen, Mulhouse ou Reims, qui avaient connu sous la monarchie de Juillet un développement industriel comparable, et tout aussi brutal, furent pourtant, nous le verrons, des places fortes de l’icarisme... D’autre part, cette imperméabilité apparente à la propagande socialiste, fruit de l’absence de conscience de classe et de la passivité politique n’empêcha pourtant pas la liste démocrate-socialiste de réaliser trois ans plus tard une percée remarquable, puisqu’elle dépassa les quarante pour cent des suffrages exprimés aux législatives du printemps 1849. Il faudrait donc envisager d’autres raisons à cette situation d’autant plus paradoxale que quinze années plus tôt, le département du Nord avait semble-t-il relativement bien accueilli les missionnaires saint-simoniens...

Les places fortes de l’utopie

Mis à part le cas du nord de la France, la carte des terres vierges de la propagande utopiste à la veille de 1848 ne soulève donc que des difficultés d’interprétation mineures. Il en va tout autrement de la carte des zones de forte implantation, qui ne présente aucune logique apparente (carte 2). Pas de continuité claire avec la carte des zones les plus touchées par le saint-simonisme aux débuts de la monarchie de Juillet, qui se caractérisait notamment par un caractère périphérique marqué. Aucune ressemblance particulière non plus avec la carte des suffrages démocrates-socialistes aux élections de 1849 : à l’évidence, les militants de places fortes de l’utopie comme Nantes, Reims ou Rouen échouèrent complètement à diffuser leurs idées parmi les populations du reste du département [12]...

Le phénomène le plus frappant est en définitive le moins inattendu : l’utopie est d’abord et avant tout parisienne. Le département de la Seine vient en tête, et de très loin, aussi bien chez les fouriéristes (332 souscripteurs à Paris même et 32 en banlieue ; un peu plus du quart du total national) que chez les icariens (952 abonnés parisiens, plus 86 dans le reste du département ; presque quatre icariens sur dix) ; on doit en outre noter que la Seine-et-Oise vient globalement au septième rang (12 souscripteurs, et 81 abonnés au Populaire...). Cette prédominance parisienne n’est pas seulement un effet du poids démographique de la capitale : si, pour chaque département, l’on rapporte le nombre des activistes de l’utopie au nombre total d’habitants, les taux du département de la Seine sont de loin les plus importants [13]. En province, on ne sera pas non plus surpris de l’importance de Lyon et du Rhône chez les icariens, le département venant en deuxième position avec 303 abonnés au Populaire, et pour les souscripteurs de la rente phalanstérienne en troisième (presqu’à égalité avec le Haut-Rhin). Relativement à la population du département, les taux lyonnais sont d’ailleurs les seuls à dépasser la moitié des taux parisiens. Viennent ensuite une douzaine d’autres départements où il y avait en 1846 plus de cinquante militants de l’utopie ; et là commencent les difficultés de l’interprétation. Il y a peu de cohérence géographique : ne ressortent guère qu’un ensemble bourguignon-lyonnais (de la Côte-d’Or à la Loire et l’Isère), puis les deux départements alsaciens, et à un moindre degré, la Provence littorale... Et, du point de vue du développement industriel, quoi de commun apparemment entre la Haute-Garonne, la Loire-Inférieure, l’Isère et le Haut-Rhin ? On peut bien faire observer que de manière générale, il existe une certaine relation entre la présence d’une grande ville et l’importance numérique des militants de l’utopie dans le département : mais les exceptions sont très nombreuses, et ne concernent pas que des chefs-lieux administratifs un peu somnolents. Outre les cas de Bordeaux, de Lille-Roubaix-Tourcoing, déjà mentionnés, parmi les vingt-cinq premières villes de province [14] manquent encore Nîmes, alors centre textile important, Amiens, Orléans, Angers, Montpellier, Metz, Nancy, Caen, Limoges et Rennes... Inversement, de petites villes industrielles peuvent avoir eu un noyau utopiste particulièrement important : qu’on pense à Givors (Rhône), huit mille habitants, et vingt-quatre abonnements souscrits au Populaire, à Autun (Saône-et-Loire, 21 abonnements), à Méru (Oise, 11 abonnements)... Au total, aucune logique d’ensemble ne paraît rendre compte de la distribution des utopistes.

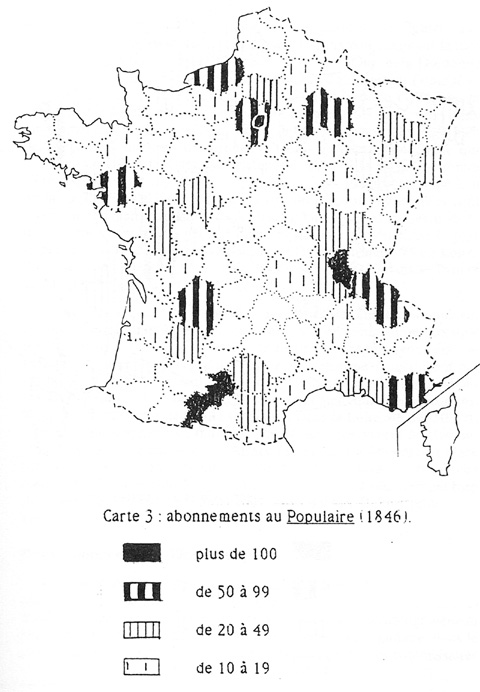

Reste à savoir si nous ne sommes pas en présence non pas d’une seule, mais de deux logiques complémentaires. Car, si l’on dresse maintenant la carte des souscriptions à la rente phalanstérienne, et celle des abonnés au Populaire, il est frappant de constater à quel point elles se ressemblent peu (cartes 3 et 4). Il existe, nous les avons vues, des zones de faiblesse commune ; mais le fouriérisme apparaît plus diffus, et sans doute plus répandu dans les départements à forte population rurale, que le communisme icarien, dont les adhérents sont essentiellement, comme l’a démontré Johnson, des citadins [15]. Et surtout, rares sont les régions où icariens et fouriéristes étaient également implantés. Quatre départements seulement (la Seine, le Rhône, la Loire-Inférieure et la Marne) sont communs aux dix premiers rangs des deux listes. Si l’on continue jusqu’au vingtième rang, on n’en ajoutera que cinq autres (les Bouches-du-Rhône, l’Isère, la Loire, le Haut-Rhin et la Saône-et-Loire). En revanche, le Bas-Rhin, la Côte-d’Or et le Finistère, respectivement en quatrième, sixième et neuvième position sur la liste phalanstérienne, figurent aux soixante-troisième, vingt-sixième et cinquante-deuxième rangs sur la liste icarienne ; alors que la Haute-Garonne, la Seine-et-Oise et la Dordogne (troisième, sixième et septième pour le nombre d’abonnés au Populaire) figurent chez les fouriéristes en vingt-cinquième, trente et unième et trente-deuxième position. Si l’on compare maintenant les cartes des deux mouvements, on s’apercevra par exemple que les fouriéristes sont bien peu nombreux dans les départements situés à l’ouest d’une ligne qui joindrait Le Havre à Marseille, exception faite de la Loire-Inférieure (Nantes) et du Finistère (Brest). Au contraire, sans être absents, bien loin de là, de la France du Nord, de l’Est et du Sud-est, les icariens sont relativement bien implantés dans des régions dont la richesse et le dynamisme économique général n’étaient pas la caractéristique la plus frappante à cette époque (154 abonnés en Haute-Garonne, 95 en Loire-Inférieure, 76 en Dordogne, 34 dans les Deux-Sèvres, 29 dans le Tarn et 26 dans l’Indre-et-Loire et dans l’Aude...).

Autrement dit, dans la plupart des cas, fouriéristes et icariens semblent se compléter géographiquement plutôt qu’entrer en compétition. Lorsque nous pouvons entrer dans le détail, comme dans la région lyonnaise, on voit que les zones d’influence des uns et des autres ne se recoupent pas vraiment : il n’y a qu’un seul fouriériste en Ardèche, contre douze abonnés au Populaire ; à l’inverse, la Drôme ne compte que quatre icariens, contre treize membres de l’école sociétaire. Dans la Loire, 46 des 50 fouriéristes sont stéphanois ; mais 16 des 40 icariens vivent à Rive-de-Gier... De la même manière, si l’Alsace est incontestablement une place forte de l’école phalanstérienne, et si les fouriéristes sont très nombreux dans le Bas-Rhin, et autour de Colmar, les icariens sont relativement bien implantés dans le sud du Haut-Rhin, à Mulhouse et Belfort principalement.

Deux mondes bien distincts

Comment expliquer ces contrastes dans l’implantation des uns et des autres ? Cela n’est possible qu’à la condition d’admettre que, contrairement à ce que l’on a pu écrire, les deux courants sont sociologiquement très différents [16]. Il a sans doute existé un fouriérisme populaire, mais le moins qu’on puisse dire est qu’il a toujours été discret ; les commissaires de police des villes ouvrières ne voyaient en général aucun inconvénient à la tenue de réunions de propagande de l’école sociétaire, parce qu’ils savaient bien qu’elles laissaient le peuple indifférent. La stratégie de Considerant visait d’abord à convaincre des capacités, des hommes ayant du bien au soleil : il semble que l’école sociétaire ait disposé chaque année, au titre de la rente phalanstérienne d’environ cent mille francs. Ce qui ferait une moyenne de soixante-dix francs par souscripteur. Certes, certains militants plus fortunés devaient verser beaucoup plus mais aucun prolétaire ne pouvait payer chaque année ne fut-ce que la moitié de ce montant. L’organe de diffusion de la doctrine était un quotidien, La Démocratie Pacifique. S’y abonner coûtait cher : soixante francs par an, une somme là encore hors de portée des artisans ou des ouvriers. D’ailleurs, les abonnés n’étaient guère plus nombreux que les souscripteurs : le journal plafonnait à 1665 exemplaires en 1846, ce qui, rappelons-le en passant, le plaçait à peu près au même niveau que La Réforme, et très en dessous du National [17]. Bien sûr, Cabet, avocat, était lui aussi un bourgeois ; bien sûr, le commis-voyageur du communisme icarien, Chameroy était un petit bourgeois typique, et ses efforts pour répandre la bonne nouvelle, au début des années 1840, le mettaient souvent en contact avec d’autres représentants de la petite et moyenne bourgeoisie, dont il espérait qu’il pourraient apporter des fonds à un mouvement notoirement impécunieux (il fallut six ans à Cabet pour réunir les cinquante mille francs de cautionnement indispensables à la transformation de son mensuel en hebdomadaire). Mais les recherches de Christopher Johnson, qui a pu déterminer les professions de près de cinq cents icariens, montrent que moins d’un huitième sont des bourgeois, petits ou grands ; et qu’en revanche quatre-vingt-cinq pour cent sont des travailleurs manuels, ouvriers ou artisans, tailleurs, tisseurs. cordonniers, menuisiers, travailleurs du bâtiment. L’échantillon n’est peut-être pas absolument représentatif, mais il serait bien surprenant qu’il déforme la réalité de façon importante [18]. Il faut en outre souligner que Cabet avait retenu, de son intense activité de propagandiste républicain des années 1830, de son expérience du premier Populaire, qu’un journal destiné à convaincre les foules devait être bon marché. S’abonner pour un an au mensuel qu’était le Populaire de 1841 coûtait seulement quatre francs, ce qui le mettait presque à la portée de toutes les bourses, surtout que Cabet n’hésitait pas à évoquer favorablement dans ses colonnes l’exemple d’abonnements souscrits à plusieurs (trois, quatre, voire dix personnes se cotisant). Inversement, nous avons un témoignage de la difficulté plus grande de placer des abonnements quand le journal fut devenu hebdomadaire, et qu’il fallait débourser deux francs par mois [19]... Si l’on ajoute que la présentation, la typographie, le contenu du journal même étaient adaptés à un public de lecteurs débutants [20], il ne peut rester aucun doute : ceux que les icariens souhaitaient convaincre n’étaient pas des bourgeois, mais des gens du peuple.

Si donc, comme tout porte à le croire, les stratégies de recrutement des deux mouvements ont connu des succès relatifs (ce qui, par parenthèse, augurait bien mal des chances des uns comme des autres de fonder des communautés américaines viables), la différence de répartition s’explique assez bien. La bonne implantation des fouriéristes dans le bassin parisien, l’est et le sud-est de la France, correspond à la France moderne, industrielle et prospère de ce temps-là : celle où se posaient, pour certaines catégories de la bourgeoisie, des problèmes neufs [21]. Ce pouvaient être de jeunes avocats, qui avaient eu à plaider dans des conflits entre ouvriers et patrons, ou des médecins sensibles aux plaies sociales issues de l’industrialisation, des ingénieurs, choqués par les dogmes du laisser-faire, ou mus par un volontarisme du bien public, ou parfois même des chefs d’entreprise (plusieurs cas sont attestés [22]) qui peuvent avoir envisagé dans des expériences phalanstériennes un modèle de retour de la main d’œuvre à la campagne, ou bien cherché par l’association du travail, du capital et du talent un modèle de relations sociales mieux adapté aux temps nouveaux qu’un exercice quasi-féodal de l’autorité.

À l’inverse, la diffusion de l’icarisme semble s’être faite dans pratiquement tous les milieux proprement ouvriers des villes. D’abord dans l’artisanat urbain. Christopher Johnson a montré que beaucoup d’icariens étaient tailleurs, cordonniers, ou chapeliers et il a relié leur adhésion à l’icarisme aux changements dans l’organisation du travail qui affectaient alors ces métiers, ainsi qu’aux difficultés qu’éprouvaient à y résister ces ouvriers sans tradition compagnonnique. Mais il faut également observer que le compagnonnage lui-même a été un facteur de diffusion de l’icarisme : non seulement, comme l’a bien vu Ronald Aminzade dans son étude sur Toulouse [23], le prestige des dirigeants icariens dans le monde ouvrier toulousain venait en partie de leur insertion dans les milieux compagnonniques, mais la logique spatiale de diffusion de l’icarie correspond aux itinéraires du compagnonnage, au Tour de France des compagnons, ce qui explique que la carte ne ressemble guère à celle du fouriérisme et de l’industrie « moderne » et que beaucoup de villes du midi de la France (où pourtant le français n’était pas d’usage quotidien) aient compté autant d’abonnés au Populaire [24]. Aux ouvriers de l’artisanat urbain, il faut ajouter ceux des industries textiles urbaines en plein essor, pas seulement les canuts lyonnais, qui travaillaient à domicile, mais aussi parmi les ouvriers d’usine : ceux de Vienne, ceux qui faisaient de Reims la capitale française de la laine, comme ceux qui travaillaient le coton à Rouen et à Mulhouse. Dans ce dernier cas, le succès des icariens est particulièrement impressionnant. Si l’on songe non seulement à l’analphabétisme ouvrier, mais aussi à un obstacle souvent sous-estimé à cette époque, la langue parlée quotidiennement, en toutes circonstances, par les ouvriers de Mulhouse n’était pas le français, puisqu’ils venaient en majorité d’Alsace, ou sinon du pays de Bade, du Wurtemberg et de Suisse alémanique. Ceux d’entre eux qui savaient lire lisaient vraisemblablement l’allemand... Vingt-six abonnements à Mulhouse représentent donc un chiffre considérable, le signe d’une véritable diffusion des idées icariennes dans la région. Pour aller plus loin, ce que firent avec succès les militants les plus actifs de la démocratie socialiste après la Révolution de février, il fallait un journal en allemand ce fut la Volksrepublik ; qui permit aux démocrates-socialistes de répandre leurs idées dans toutes les couches populaires en Alsace, et de gagner les élections de 1849.

Que montre en définitive la comparaison des deux cartes ? D’abord, elle confirme que, bien qu’également minoritaires, si proches qu’aient été leurs destins ultérieurs, lorsque, désespérant de voir aboutir en France leurs idées de transformations sociales pacifiques, elles prirent la fuite vers les mirages américains, les deux écoles utopistes ne labouraient pas les mêmes terres. Au risque d’être trivial, on peut rappeler qu’il était sans doute plus facile de s’enthousiasmer pour le mot d’ordre icarien d’abolition de la propriété privée quand on n’avait rien, ou si peu... et que les formules phalanstériennes, qui faisaient la part belle à l’intelligence démunie de capital, convenaient mieux à des classes moyennes, ayant quelque bien au soleil, et passées par l’enseignement secondaire. Les doctrines et les publics visés étant bien différents, on ne sera pas surpris que toutes les sociétés provinciales n’aient pas accueilli de la même façon les missionnaires de l’icarisme et ceux du fouriérisme. Dans certaines villes ou régions, les uns et les autres ont prêché dans le désert : là où les problèmes du monde nouveau ne se posaient pas bien sûr, mais aussi parfois là où ils se posaient, comme dans la région lilloise. Dans quelques-unes, plus rares qu’on ne pourrait le croire, les uns et les autres ont été écoutés, à défaut d’avoir été entendus dans ces cas-là, on a l’impression que leur développement conjoint signifie qu’il y avait dans les sociétés locales, suffisamment d’hommes de bonne volonté du côté de la bourgeoisie, et assez d’ouvriers politisés, mais à qui la violence révolutionnaire aveugle faisait horreur, pour que les voies de la conciliation soient explorées sérieusement pendant les mois de tension qui suivirent la révolution de Février : que l’on pense à la ville de Reims, ou à la région lyonnaise [25]. Enfin d’autres régions n’ont écouté que les uns, ou que les autres : là où le monde ouvrier était peu politisé, les fouriéristes ont sans doute contribué au printemps 1848 à propager dans l’opinion le souci du sort de « la classe la plus nombreuse et la plus pauvre », pour reprendre l’expression saint-simonienne ; peut-être même parfois l’ont-ils encadrée dans son éveil politique. En revanche, on ne sera pas surpris de la précocité et de la violence des affrontements sociaux dans la région rouennaise, où le sang coula en abondance dès le début du mois de mai 1848 : entre une bourgeoisie locale manifestement imperméable à l’idée de concorde sociale qu’incarnait l’école phalanstérienne, et un prolétariat d’usine précocement politisé, dans lequel les adeptes de l’Icarie, relativement nombreux, faisaient sans doute encore figure de modérés, les médiateurs faisaient défaut.