par Guengant, Jean-Yves

Les fouriéristes finistériens apparaissent dans les années 1830, dans une Bretagne perçue comme archaïque mais porteuse de valeurs proches des leurs. Un noyau militant orthodoxe se forme autour de Pouliquen tandis qu’à Brest Édouard de Pompéry, membre de l’Union harmonienne, diffuse la théorie sociétaire. Dans un contexte local favorable, le groupe phalanstérien s’organise et diffuse ses idées par différents moyens : les libraires amis, la Société d’émulation de Brest, articles de presse et banquets… Le groupe participe à différents essais et crée une librairie et des boulangeries sociétaires. Les liens professionnels et familiaux sont particulièrement forts ; la famille Pompéry y joue un rôle important. Le groupe se disperse rapidement, victime des conflits de la Seconde République ; il n’arrive pas à arrêter un choix : s’arrimer au mouvement ouvrier ou développer le monde paysan. Cependant les phalanstériens participent au basculement de la société bretonne dans la modernité.

Les fouriéristes finistériens apparaissent dans les années 1830, alors que les tentatives saint-simoniennes viennent de connaître un échec cuisant sur la région brestoise. S’ils ne représenteront pas en termes électoraux ou en militants un poids important, leur immersion dans la population et les réseaux qu’ils irriguent, aussi bien familiaux que philanthropiques ou associatifs, leur confèrent un intérêt particulier. Ils occupent une place centrale dans le spectre politique, à la croisée des projets politiques qui vont s’affirmer dans la seconde moitié du siècle.

Une approche plus approfondie de ces réseaux fait apparaître les milieux successifs qu’ils pénètrent et confirme la dualité d’un mouvement qui cherche à proposer aux milieux populaires urbains de nouveaux paradigmes, mais qui appuie son idéal communautaire sur la transformation du monde rural. Les fouriéristes y voient une opportunité et un défi ; des voies s’esquissent, dont l’objet est de proposer une Bretagne insérée dans le monde moderne qui apparaît.

Les débuts chaotiques : orthodoxes et dissidents

L’année 1836 est celle où s’organisent les premiers fouriéristes en Finistère. La stratégie retenue pour favoriser l’implantation d’un réseau dans le département est simple : on cherche dans son milieu familial ou parmi ses pairs les personnes intéressées par les idées nouvelles d’association, et peut-être d’harmonie. Ainsi, à partir de Brest, où, dès 1833, les ouvrages de Fourier peuvent être commandés en librairie (chez Marie-Jeanne Cuzent qui est bientôt désignée « correspondante de la librairie sociale », et qui accepte les dépôts des brochures de l’Union harmonienne), un lent travail commence. Quelques abonnements sont récoltés à Brest, Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon, là où habitent les sympathisants. Pouliquen essaie de créer des dépôts chez les libraires de la région, de Brest à Lannion [1]. Sans grands succès ni nouveaux adeptes ! Les ouvrages de Fourier sont difficiles à lire, l’ouvrage de Considerant Destinée sociale, jugé plus accessible, semble se vendre mieux [2].

Un premier noyau militant se forme : à l’automne 1836, il compte une vingtaine de sympathisants, parmi lesquels quelques propriétaires agricoles à Plouescat, Guipavas, Landivisiau. Mais selon Pouliquen tout au plus cinq personnes sont prêtes à s’engager [3]. Parmi elles, Jean Foucault [4], maire de Guipavas, une commune proche de Brest, son ami et voisin Bourguignolle, architecte, Miorcec, maire de Saint-Pol-de-Léon et notaire, et un agriculteur de Lambézellec, Étienne-René Contant. Pouliquen recrute patiemment : il cible les maires avec un certain succès, il publie aussi des articles dans les journaux locaux. En 1840, un article consacré à la science sociale paraît dans L’Écho de Morlaix : il y présente la création des salles d’asile, des caisses d’épargne, des fermes-modèles, des comices agricoles, ou la réforme pénitentiaire, comme des acquis de la science sociale [5]. Tout comme les édiles brestois, il voit un signal fort dans l’expérience de l’extinction du paupérisme menée à Strasbourg.

Dans le même temps, à Brest, est née la Revue du Finistère, dont le directeur est Jean-René Allanic [6], professeur dans l’une des pensions brestoises. Elle accueille le jeune Édouard de Pompéry qui vient de publier Le Docteur de Tombouctou. Pompéry est le premier à vouloir diffuser la théorie sociétaire par des ouvrages et des conférences. La critique de son livre par La Phalange a été catastrophique ! Au moins aura-t-il fait l’effort de se documenter sur les idées fouriéristes conclut le journal [7]. La Revue du Finistère se plaît quant à elle à tendre « la main au jeune talent qui se présente avec sa franchise bretonne et son ardent désir d’être utile à l’humanité » [8]. Une amitié naît entre Allanic et Pompéry. Tous deux participent à l’Union harmonienne, groupe dissident de Jean Czinski.

Cette situation inquiète suffisamment les dirigeants de La Phalange pour qu’ils interrogent Contant et Foucault sur l’existence d’un groupe dissident. Le 2 septembre 1837, Foucault répond qu’il n’en connaît pas l’existence ; le 11 septembre, Pouliquen renouvelle le soutien de son groupe à Victor Considerant. Il semble que les efforts de rapprochement entre les deux groupes n’aient eu aucun succès, et l’appel de l’École sociétaire a fait cesser la tentative [9]. Ces premières années, coexistent donc deux réseaux : un « orthodoxe » qui regroupe des hommes de l’arrière-pays brestois ; un groupe « dissident », qui s’est implanté en centre-ville, qui va au contact des notables libéraux, en entrant dans ses associations. C’est temps perdu, il faut attendre la création de la colonie phalanstérienne de Cîteaux pour que les deux courants fusionnent [10].

La première action d’ampleur des dissidents a été l’organisation par la loge maçonnique des Élus de Sully [11] de conférences ouvertes au public (1839). Pompéry rejoint ensuite Paris. Il est reçu à La Clémente Amitié, en février 1840 [12], une loge connue pour ses sympathies républicaines. À peine affilié, il propose un cycle de conférences sur le fouriérisme. Une fois par mois, Pompéry disposera d’une heure ; la première « planche » est consacrée à l’économie sociale. En mars 1840, le Frère Gatti de Gamond est présent à la séance et proclame son adhésion fouriériste. Certains francs-maçons se manifestent alors, estimant qu’une manœuvre d’entrisme de la franc-maçonnerie est en cours. L’année suivante les malentendus ou incompréhensions entre franc-maçonnerie et École sociétaire se multiplient, et les loges qui soutiennent les initiatives fouriéristes demeurent isolées.

Après le départ de Pompéry, les idées fouriéristes se développent à Brest dans un contexte favorable aux innovations sociales : la municipalité elle-même vient de fonder des salles d’asile et entretient avec la ville de Strasbourg une correspondance sur l’extinction de la mendicité. Déjà, sous la Restauration, les Brestois avaient fortement soutenu « Le Champ d’Asile », une expérience de colonie agricole fondée au Texas, par d’anciens bonapartistes [13]. C’est donc une idée qui ne leur est pas complètement étrangère. Cependant la prudence est de mise. À Landivisiau, Pouliquen souligne l’hostilité de la population, en dehors du cercle de sympathisants (« on nous trouve l’air de visionnaires, d’illuminés. Nous aurons plus tard aussi à essuyer les foudres de l’Église » [14]). Allanic à Brest doit avoir le soutien du maire et du sous-préfet pour être inscrit sur la liste des professeurs du nouveau collège municipal [15]. Le ministère ne l’a pas désigné, alors qu’il était le régent de philosophie de la pension Goëz à laquelle succède le collège. Allanic risque de se trouver privé d’emploi. Ces deux exemples montrent les limites de l’action militante : ne pas mécontenter l’Église catholique et ne pas s’opposer au pouvoir militaire et royal.

La presse locale et les fouriéristes : de la sympathie à l’hostilité

Alexandre Bouët [16], propriétaire de L’Armoricain ouvre largement ses colonnes aux fouriéristes, leur donnant une tribune inespérée [17]. Les fouriéristes brestois ont conscience du « ton général de bienveillance du milieu dans lequel il [le groupe] est appelé à fonctionner » [18]. Aristide Vincent [19], fouriériste de la première heure, devient journaliste à L’Armoricain en 1843 ; il s’empresse de présenter aux lecteurs la théorie de Charles Fourier. Le 11 avril 1844, il fait un compte rendu du banquet en l’honneur de l’anniversaire de la naissance de Fourier. Il entreprend une série d’articles dont l’objet est la description du modèle phalanstérien [20]. Il propose à ses lecteurs une description de la phalange, « entreprise sociale par actions, exploitée dans l’intérêt de tous les actionnaires, mais mobile et transmissible comme toute propriété l’est aujourd’hui » [21]. Vincent s’attache aussi à expliquer le système d’éducation dit de « l’entrainement ascendant », l’enfant modelant son action sur celle de l’enfant un peu plus grand que lui. L’éducation attrayante devrait être organisée de façon à développer chez lui sa vocation naturelle (12 août 1843). Mais il est écarté et une polémique entre L’Armoricain et la Démocratie Pacifique sur les fondements de la colonisation entraîne en février 1846 le divorce entre les deux journaux ; trois mois auparavant, La Démocratie Pacifique qualifiait L’Armoricain d’un des journaux les plus « progressifs ». Un autre fouriériste, Jules-Jean Feillet [22], officier de marine, collabore régulièrement à L’Armoricain. Après son échec électoral aux élections législatives de 1849, il devra se cantonner à des articles généraux. Par contre, il est le correspondant local de La Démocratie Pacifique et propose ses expertises maritimes.

L’Océan, journal légitimiste et catholique, prend le relais. Il rend compte en octobre 1846 d’un cours de science sociale donné par Victor Hennequin, qui a réuni à Brest un auditoire important [23] sur la théorie sociétaire ; il y a bénéficié d’un accueil chaleureux et efficace. Banquet et visites ont ponctué son étape brestoise. L’Océan reprend plusieurs thèses défendues par les militants fouriéristes brestois : en janvier 1847 les colonies agricoles pour les enfants mendiants, en février l’institution de la boulangerie sociétaire dont il félicite les « honorables citoyens » fondateurs ; quelques semaines plus tard, le journal s’attarde sur la colonisation de l’Algérie, proposant l’association du capital, du travail et du talent, comme moyen le plus approprié pour y installer une agriculture et une industrie modernes.

La Seconde République va hâter le divorce ; les journaux brestois se rangent derrière le parti de l’Ordre, quand les fouriéristes locaux soutiennent les démocrates-socialistes ou le républicain de Gasté [24], un polytechnicien ingénieur de la marine, qui devient rapidement la figure de l’opposition au prince-président. La peur du « Rouge » est si forte en Finistère qu’en 1850, les almanachs phalanstériens sont interdits et que les colporteurs se voient infliger des peines d’emprisonnement pour les avoir diffusés [25].

Le groupe se structure

Au début, l’action est modeste : Foucault et son ami Bourguignolle mettent la main à la poche : ils souscrivent « pour hâter les idées de M. Fourier » [26]. À Brest, les fouriéristes sont présents au cœur de la ville notamment dans la rue Saint-Yves où l’on trouve beaucoup d’artisans et de commerçants intéressés par les idées d’association et d’assurance. En mars 1845, le groupe brestois s’est rapproché de l’École sociétaire pour avoir plus de renseignements sur les actions possibles dans ce domaine : « Les ouvriers ébénistes de Brest voudraient fonder une association de secours mutuels en cas de maladie ou d’accident », il lui faudrait statuts et informations sur ce qui se fait ailleurs [27]. René-Henri Cuzent, marchand-tapissier et mari de la libraire, crée l’Association de bienfaisance mutuelle [28], dont il est le président. Première association mutualiste brestoise, elle regroupe 360 membres en 1848 : tous sont des ouvriers civils à qui elle alloue une indemnité journalière en cas de maladie contre une cotisation mensuelle d’un franc.

Au collège, Allanic mène une propagande discrète mais efficace, qui lui attire cependant des ennuis. Il a recruté plusieurs adeptes dont l’économe, le frère de Contant, et le régent de français, Gallerend. Très vite mis en cause par l’aumônier du collège, l’abbé Cuzon, qui voit en lui l’un des plus farouches défenseurs des idées phalanstériennes [29], Allanic est dénoncé en 1841 à l’évêque de Quimper et du Léon pour menées anticatholiques. En 1843, Cuzon accuse Allanic de « prêche[r] définitivement ses erreurs fouriéristes en classe. Il en fait la base de sa philosophie » [30]. Le recteur d’académie lui impose alors le silence. Mais Allanic a changé de stratégie, en accédant à la vice-présidence de la Société d’émulation de Brest ; surtout il est sous la protection du président de la société, Bertrand Théobald Lacrosse [31], le chef de file des libéraux brestois. Le président du groupe fouriériste, Paul de Flotte [32], souligne dans une lettre à Cantagrel le développement des idées sociétaires au sein de la société [33]. En 1845, le bureau de l’association compte pour moitié des militants ou des sympathisants fouriéristes ; à coté d’Allanic, le fouriériste Gilbert-Villeneuve [34] en assure le secrétariat. Un tiers des membres du groupe brestois de 1845 est membre de la Société d’émulation. Allanic y présente ses travaux sur l’extinction de la mendicité.

Les fouriéristes brestois ont pris l’habitude de fêter l’anniversaire de la naissance de Fourier depuis 1841 [35]. Ils s’organisent de façon formelle fin 1844. Un bureau est créé sous la présidence de Paul de Flotte, et le groupe, fort de 29 membres, regroupe des Brestois pour les deux tiers, ainsi que des militants installés à Landerneau, Landivisiau et Saint-Pol-de-Léon. Les motivations de la structuration du groupe répondent à un appel de l’École sociétaire : permettre « ordre et unité d’action », « son influence locale serait d’autant plus considérable qu’il aurait adopté une forme plus compacte et plus nette » [36]. Le problème essentiel rencontré par le groupe est la mobilité incessante des membres de la marine. Brest est une ville où la « population flottante » (le terme est judicieux) est très forte ; militaires, fonctionnaires, marchands de toutes sortes. Cependant les fouriéristes sont de la région où s’y sont installés et y ont fait racine, notamment par leur mariage. Le groupe brestois ayant dépassé les dissidences reconnait la prééminence du Centre dans la direction de l’École sociétaire.

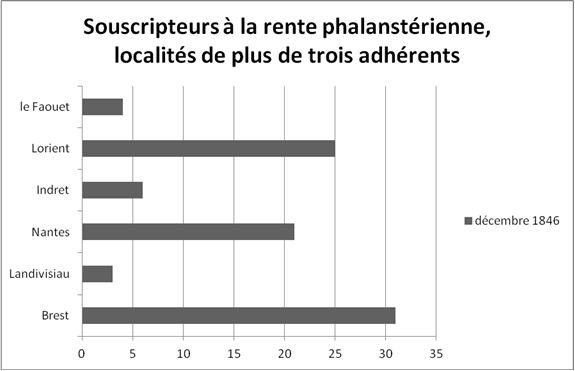

Une « librairie sociétaire locale » (en fait un dépôt) est créée en avril 1845. Elle supplée à la disparition de la librairie Cuzent (sans doute vers 1842). Compte tenu de l’importance de la ville (30 000 habitants) les débuts sont prometteurs. En décembre 1846, elle se trouve au neuvième rang des ventes. En 1847, plus d’une centaine d’almanachs sont diffusés sur la ville.

Rang des librairies sociétaires en septembre-décembre 1846 (24 librairies sociétaires)

Brest : créée en février 1845...........9e rang

Nantes : créée en avril 1845..........11e rang

Lorient : créée en juillet 1846........29e rang

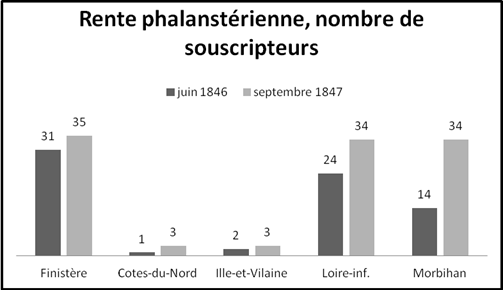

La même année les souscripteurs bretons à la rente phalanstérienne (5 % du total) se répartissent entre Loire-Inférieure (Loire-Atlantique), Finistère et Morbihan. L’implantation la plus forte et la plus ancienne est celle du Finistère. Pendant plusieurs années, la ville de Brest se place dans les 10 premières villes françaises en nombre d’adhérents et en moyens financiers récoltés. En 1846, une cinquantaine de militants habitent la région brestoise. La Démocratie Pacifique recense 45 participants à Brest aux banquets phalanstériens de 1847 quand Besançon, ville natale de Fourier, en réunit 100.

Expérimentations

La première expérience collective des Finistériens est un voyage organisé à la colonie phalanstérienne de l’abbaye de Cîteaux. Le domaine est racheté à l’automne 1841, et un projet d’exploitation se fait jour ; il attire des fouriéristes de Paris, de la région de Dijon et de Brest. L’échec du domaine est vite patent. Les phalanstériens bretons viennent découvrir la colonie en octobre 1841 ; 29 personnes originaires de Bretagne y résideront. On y trouve Jean Foucault, agriculteur à Guipavas, aux portes de Brest. Il y applique les méthodes modernes d’agriculture. Ami de Pellarin [37], il a assisté aux rencontres avec les missionnaires saint-simoniens en 1831. C’est un notable, nommé par le roi maire de la ville de Guipavas (1835 à 1840). Il fait partie de la petite colonie finistérienne avec ses amis, Yves-Marie Guiastrennec, armateur à Landerneau, et Nicolas-Alexandre Bourguignolle, un entrepreneur en bâtiment, qui possède une exploitation sur la même commune. Bourguignolle [38] est apprécié pour ses connaissances dans le domaine agricole. Guiastrennec fait partie d’une famille d’industriels et commerçants présente sur Brest et Landerneau. Il est le gendre de Michel Bazin, propriétaire d’une minoterie, créée en 1825 à la Roche-Maurice, près de Landerneau. À la mort du père, la société du « Moulin de l’Elorn » est devenue la plus importante minoterie du département [39]. Lucien-Gabriel Bazin, maire de la commune est le président de la société et actionnaire de l’Union agricole d’Afrique ; les Guiastrennec habitent sur le port de Landerneau, ils font partie des familles « bleues » (républicaines), qui ont notamment développé les sociétés de secours mutuels sur la ville. Étienne-René Contant et Guillaume Pérénès [40], un jardinier de Lambézellec, sont du voyage, mais pour eux la colonie est surtout un espoir de travail durable.

L’échec du phalanstère de Cîteaux [41] ne refroidit pas l’enthousiasme des militants finistériens. Leur regard se tourne vers le projet de la colonie de Condé-sur-Vesgre (Yvelines) [42]. En 1850, plusieurs fouriéristes, dont Foucault et Pouliquen, prennent en location le terrain et le bâtiment occupés par une société ouvrière. Pouliquen est issu d’une famille de Juloded, ces paysans-tanneurs et surtout paysans-marchands de toile, encore présents au début du XIXe siècle dans le Léon finistérien. La révolution industrielle va détruire cette caste paysanne [43]. En septembre 1847, à Landivisiau, où il est juge de paix [44], se met en place une société par actions afin de créer une boulangerie sociétaire : 4 000 Fr sont réunis. 39 sociétaires constituent la société, parmi lesquels le conseiller général, Guillaume Le Roux. Le Roux, un homme riche et influent [45].

Pouliquen est le principal initiateur de la boulangerie. On y rencontre aussi ses amis Le Scanff, Caroff [46], fonctionnaires du tribunal de Landivisiau, et Déniel, pharmacien. Pouliquen reste un contributeur fidèle des œuvres associatives d’inspiration fouriériste. Le soutien des minotiers industriels est un atout essentiel pour la création des boulangeries : la famille Bazin, acquise aux idées fouriéristes peut fournir en farine de qualité les boulangeries brestoises et landivisiennes. La boulangerie prend le nom de « boulangerie garantiste », toutefois le ministère de l’Agriculture estime que la boulangerie n’est pas une coopérative, mais une société par actions ; elle ne peut porter le nom choisi. La société regroupe les notables de la ville, mais aussi des artisans, petits industriels, propriétaires, commerçants. La société se met en place à l’été 1847, son existence sera éphémère, la crise frumentaire étant passée.

La ferme des enfants mendiants

A Brest plusieurs projets vont prendre forme : ils ont à l’origine un point commun, la misère ouvrière que connaît cette ville. Brest est la ville où les enfants trouvés sont les plus nombreux du département. On vient accoucher et abandonner son enfant dans l’anonymat de la grande ville ; les naissances illégitimes y sont beaucoup plus importantes qu’ailleurs [47]. Il faut accueillir ces enfants et les élever, et donc empêcher les familles de mendier. Vincent se fait l’ardent défenseur des colonies agricoles. Dès 1845 [48], il suggère la création d’une ferme capable de mettre au travail les mendiants. Pour une centaine de colons, une ferme de 100 à 200 hectares, organisée autour de bâtiments communs, lui semble suffisante. Autosuffisance et bénéfices réinvestis sont à la base du projet. Vincent propose une souscription et une aide de la municipalité pour créer la colonie : entrée et sortie de la colonie doivent être à tout moment possibles ; il n’est donc pas question d’enfermer, mais d’aider cette population à suivre une vie saine et productive. Conscient de la difficulté d’encadrer une population « dépravée et soumise aux vices », il propose de confier l’asile aux congrégations religieuses qui savent créer des écoles pour les enfants pauvres, « avec un zèle que sont loin d’avoir la plupart de nos instituteurs laïques, qui font de l’éducation une spéculation, et qui substituent trop souvent le charlatanisme au zèle consciencieux… ». C’est sans doute une erreur qu’il commet en heurtant les sentiments laïques du conseil municipal. Ce dernier n’ayant pas les moyens d’avancer le prix de l’acquisition foncière rejette le projet en août 1846 [49]. Mais la ville reprend le projet à son compte.

En mai 1849, la municipalité émet le vœu que l’on place à la campagne, dès l’âge de douze ans, les enfants élevés par l’hospice civil, et se prononce pour le développement des colonies agricoles. Une opportunité se présente à la ville : une propriété, Poul-ar-Bachet, est en vente. Cette vaste propriété va devenir quelques années plus tard, le lieu d’implantation de l’asile d’enfants. Seuls les enfants se livrant à la mendicité doivent bénéficier de l’asile [50]. La gestion en est confiée aux administrateurs de la crèche brestoise en mai 1854 [51]. Pour aménager les bâtiments, il est fait appel à la générosité publique (bals concerts, cavalcade et loterie se succèdent : au total près de 10 000 F sont réunis). Des champs sont achetés, et en 1857, un premier bilan fait état de 357 enfants accueillis ; 73 ont pu être placés, dont la moitié à l’école des mousses. Mais à partir de 1855, les priorités de la ville changent : l’asile prend alors le nom de colonie agricole de Saint-Raphaël ; l’œuvre perd définitivement son caractère laïque. En août 1865, le maire, Hyacinthe Bizet, dont les sympathies philanthropiques pour les œuvres fouriéristes sont certaines et datent des années 1840, démissionne (il décède en octobre 1867). Aussitôt la fonction de l’asile change ; la ville décide de créer un dépôt de mendicité [52]. Elle souhaite aider exclusivement les indigents mendiants à domicile, et créer un dépôt dans les bâtiments afin d’y accueillir les mendiants de la ville et du département. La ferme espérée par les fouriéristes est une prison municipale, où les indigents sont placés après avoir purgé leur peine pour mendicité.

Nourrir et loger la population : des associations d’inspiration fouriériste

Dès 1844, Aristide Vincent publie un Essai sur la subsistance publique suggérant la prise en charge par la municipalité du marché des céréales. Il réitère sa proposition alors que la crise alimentaire touche la Bretagne [53]. En mars 1847 se constitue une association philanthropique, dont le but est de rechercher des blés étrangers ; elle se fonde sur la générosité des donateurs. En janvier 1848, un article de La Démocratie pacifique rend compte de cette action : l’association a fait fabriquer du pain dans les fours de la boulangerie de l’arsenal, puis a organisé la distribution au tiers du prix du marché, dans le but de casser la spéculation. Hélas, celle-ci a ensuite repris. Cependant l’idée de créer une boulangerie par actions, qui empêcherait les boulangers de tricher sur les qualités de farine, est devenue la priorité. Pour exister la boulangerie devra solliciter l’appui de la mairie, et Vincent est écarté.

Le comité pour la création d’une boulangerie sociétaire est acquis dès octobre 1847 [54]. Une assemblée générale est convoquée. Le comité installe un four à pain au début de l’année 1849 dans un immeuble appartenant à M. Aubry, situé sur la rive brestoise. Une boulangerie est ouverte dans le quartier de Recouvrance, rue Vauban, qui bientôt fournit plus de 500 familles [55]. Des fouriéristes proches de la municipalité prennent les rênes de la boulangerie, parmi lesquels le président du comité, le médecin Eugène Crozals [56]. Il a participé à la création de la Société médicale et est membre du conseil municipal depuis octobre 1846. Populaire, il devient en 1848 adjoint de H. Bizet, le nouveau maire, en charge de l’instruction publique.

La ville de Brest est pionnière, dans ce domaine [57]. Elle s’était endettée lourdement en 1847 pour acheter des blés ; les boulangers ne veulent pas les racheter, ce qui amène les édiles municipaux à favoriser la boulangerie sociétaire. Mais sa politique hasardeuse refroidit l’ardeur des philanthropes ; ils ont perdu tout espoir de remboursement de leurs souscriptions. La municipalité tente alors d’organiser la filière de la boulangerie en proposant la création d’une société de minoterie, La Minoterie brestoise, qui fournirait un moulin et un blutoir à vapeur. Elle met un terrain à disposition de la société, cette dernière devant permettre aux boulangers de se fournir au moindre coût. En 1855, les difficultés mettent un terme à l’expérience. C’est la fin de la participation municipale à des associations économiques.

En avril 1848, le conseil municipal est saisi par Aristide Vincent de la proposition de créer une société par actions. Construire des maisons pour répondre à la surpopulation (la densité brestoise est le double de celle de Paris). L’administration se chargerait d’exproprier des terrains situés dans le quartier des Sept-Saints, le plus vieux et le plus délabré des quartiers brestois, où existent de vastes terrains en friches, ou couverts de masures. On dresserait un plan d’urbanisme, en traçant des rues, sur lesquelles l’association bâtirait des maisons, qui seraient vendues ultérieurement. Il s’agit en fait d’un système de location-vente, et d’un mécanisme d’expropriation, jugés à l’époque inadmissibles, car attentatoires à la propriété. Le conseil municipal couvre le projet d’éloges pour son dévouement aux classes laborieuses, mais juge le procédé inacceptable.

Pourtant dès les années 1850, le projet du maire, Bizet, est de créer une nouvelle ville, hors les murs, sur les terrains annexés à la commune voisine de Lambézellec, ayant ses halles, son école, sa salle d’asile, son église, et de donner aux classes populaires un cadre de vie digne. Les nouveaux quartiers vont se bâtir à partir de 1861, Vincent est d’ailleurs sollicité comme architecte pour plusieurs projets.

Liens sociaux et familiaux

La boulangerie garantiste de Landivisiau nous fait découvrir les liens professionnels et familiaux qui soudent les fouriéristes : à Landivisiau, Marie-Charlotte Gilbert-Villeneuve, sœur d’un fouriériste brestois épouse un médecin de la ville, Guillaume Cozanet en janvier 1847. Les témoins sont Guillaume Le Roux, conseiller général, tuteur de l’épouse et Jean-Marie Marchadour, oncle de l’épouse. Sept membres directs de la famille ont cotisé à la boulangerie garantiste pour 31 % des actions. Les membres du groupe phalanstérien de Landivisiau apportant 28 %. Nous découvrons également Donatien Le Pivain [58], un propriétaire dont le cousin, René-Marie le Pivain [59], est membre du groupe brestois. Félix Casimir Huon de Kermadec, originaire de Brest est commis de marine. Son cousin Charles-Eugène Huon de Kermadec [60] est fondateur de l’Association bretonne [61] et signalé comme le correspondant de l’Union harmonienne sur Morlaix dès 1839.

Jules-Jean Feillet [62] intègre par son mariage un riche réseau social. En novembre 1837, il a épousé la nièce d’Émile Souvestre. Il entre dans la famille d’Aristide Andrieux, fils d’un riche papetier de la région de Morlaix, ami du nantais Thomas Dobrée. C’est une famille progressiste, marquée par l’engagement franc-maçon du père, et la volonté de développer les écoles mutuelles.

À Brest, l’élément militaire est loin d’être négligeable : le recrutement se fait à l’École navale (où d’ailleurs le candidat Feillet, professeur de l’école entre 1843 et 1845, fera un excellent score aux élections de 1848), et dans le corps de santé, celui qu’a connu Charles Pellarin jusqu’en 1832. C’est ainsi que Paul de Flotte, futur député démocrate-socialiste et officier de Garibaldi (il commande le bataillon franco-anglais pendant l’expédition des Mille) est de la même génération que Piriou [63], l’animateur du groupe lorientais. Eugène-Corentin Béléguic [64], est lui aussi issu de l’École navale de Brest. Les hommes de progrès, Béléguic, Feillet, de Flotte, tous trois inventeurs, partisans des navires à grande vitesse et de la propulsion à vapeur, font l’unanimité chez les jeunes élèves, qui voient en eux une possible relève à une marine restée conservatrice et archaïque. Cela peut expliquer le succès des idées fouriéristes parmi les élèves et enseignes de vaisseau. Le nombre de militaires stationnés à Brest qui soutiennent la souscription de l’Union agricole d’Afrique atteste l’impact des idées de progrès au sein de l’armée ; la liste des souscripteurs permet d’éclairer le rôle de Feillet à Brest, de Béléguic à Toulon et Brest (notamment parmi l’équipage de l’Iphigénie). Claude Ballard [65], capitaine du génie en poste près de Brest, est membre du conseil d’administration de l’Union agricole. Le fait d’avoir participé ensemble à des campagnes de d’exploration est aussi un élément important ; c’est le cas de de Flotte, de Huon de Kermadec et de Gervaize [66], un officier de marine, qui tous trois sont de l’expédition de Dumont d’Urville dans l’hémisphère sud [67]

Les hommes de loi sont importants, notaires ou avoués notamment. Léon Pierre François Miorcec est notaire et maire de Saint-Pol-de-Léon en 1841. L’analyse de sa généalogie nous montre une famille de robins, implantée sur Saint-Pol-de-Léon, Lesneven et Landivisiau. Cela n’est pas forcement un moyen efficace de pénétrer la population bretonne. Les notaires finistériens, traités « d’éperviers », ont la réputation d’être des « faiseurs d’affaires », nous rappelle Yves Le Gallo, historien de la bourgeoisie brestoise [68] ; ils sont riches et mal considérés. Leur relation à la terre et à l’argent leur permet d’investir dans des affaires agricoles et facilite les flux d’argent entre les Juloded, l’aristocratie paysanne qui contrôle l’économie rurale du Léon (la principale région du Nord-Finistère).

L’agriculture est sans doute le point d’entrée des fouriéristes dans les réseaux locaux de propriétaires, férus de progrès agricoles. Dans les années 1830-1840, on s’essaye beaucoup à l’agronomie. Peu y réussissent, comme la famille Pompéry au Parc à Rosnoën, ou Monjaret-Kerjégu à Trévarez en Saint-Goazec. Mais en Bretagne, possession de la terre et pouvoir politique vont de pair.

L’étude des milieux familiaux nous montre des gens ayant une stature sociale satisfaisante, mais pas forcement élevée. Feillet, lieutenant de vaisseau, gagne 2 000 F par an, Allanic 1 800 F, Pouliquen, à peine plus. Le monde des fonctionnaires est médiocrement payé, mais cependant, comparé à l’ouvrier du port qui touche 3 F par jour travaillé, leur situation est enviable. Les fouriéristes brestois habitent dans les quartiers du centre, moins peuplés que ceux de Recouvrance, le quartier ouvrier par excellence. Ils appartiennent aux classes moyennes : ils ont eu une éducation secondaire, ou au moins primaire (dans les actes d’état-civil, hommes et femmes signent, y compris dans les générations des parents). Tous sont électeurs municipaux ; et lorsque l’on parle d’agriculteurs, la situation n’est pas forcement modeste. Jean Foucault, agriculteur à Guipavas, l’est par choix ; ses parents étaient maîtres de poste à Landerneau, et sa famille tient le relais de Brest. Guillaume. Etienne-René Contant, lui aussi de l’expédition de Bourgogne, est dit « agriculteur », mais son père était marchand épicier, son frère [69] est fonctionnaire, et à son mariage les témoins sont officiers de marine, médecin ou écrivain de marine.

Ces hommes, par leurs fonctions ou leur position, côtoient les puissants : la hiérarchie militaire, la caste des négociants et des banquiers. Ils fréquentent la Société d’émulation et pour certains la loge maçonnique, mais leur ascension sociale reste limitée. Les fonctionnaires doivent faire attention : Borgnis-Desbordes, membre du groupe phalanstérien brestois est percepteur des contributions, un mauvais percepteur selon le sous-préfet de Brest (16 janvier 1851), ne comprenant rien à la comptabilité municipale, qui plus est trop bon vis-à-vis des contribuables ! On lui reproche son engagement fouriériste [70].

Il en est de même pour l’ingénieur polytechnicien de Gasté. Catholique militant, ses adversaires le traitent de fouriériste et de socialiste, comme l’indique un rapport de 1849 au préfet ; « il est de toutes les sociétés philanthropiques et il communie assez souvent » [71]. Présent aux élections législatives partielles de 1849 sous l’étiquette républicaine, il se situe à la confluence des républicains et des démocrates-socialistes. Il obtient sur les cantons brestois la seconde place, sans pouvoir être élu. De Gasté représente, dans une république finissante « l’esprit de 1848, humanitaire, social et religieux » [72]. Chrétien, il étonne ses contemporains par son humilité. Paul Robin, élève au lycée de Brest, se rappelait un homme qui tirait son chapeau lorsqu’il croisait des bagnards. En 1851, de Gasté est considéré comme une menace suffisante pour que certains demandent son éloignement de la ville. Nommé à Cherbourg, il réussit l’exploit d’être élu conseiller général de la Manche. En septembre, à de nouvelles élections législatives à Brest, il obtient un triomphe. II fait campagne pour le Non au plébiscite de décembre 1851. Le 29 février 1852, à nouveau candidat dans la deuxième circonscription du Finistère, sous l’étiquette républicaine, il est battu. Muté d’office à Rochefort, il y est élu au conseil municipal. On lui retire alors son emploi. Il faudra attendre 1876 pour le voir élu député de Brest. À sa mort un legs à la ville de Brest doit entretenir des livrets d’épargne pour les écoliers et des bourses d’externat pour les lycéens pauvres, à égalité entre garçons et filles [73].

Un groupe plus réduit est celui des propriétaires terriens : à part la famille Pompéry, il se situe à la périphérie du mouvement fouriériste ; plus précisément à sa droite. On y trouve notamment quelques légitimistes qui travaillent au sein de l’Association bretonne créée pour « hâter le développement des progrès agricoles de la Bretagne et former un centre d’études et de relations ». C’est la seconde association, avec la Société d’émulation de Brest, où les sympathisants et militants fouriéristes sont bien représentés.

La famille Pompéry est l’exemple de la réussite agricole : la famille, d’extraction noble, a acheté à Rosnoën, près de Brest une propriété de plus de 800 hectares. Les Pompéry sont membres de l’Association bretonne. Théophile et Henri, frères cadets d’Édouard et membres du groupe fouriériste finistérien, sont des éleveurs renommés de chevaux et de vaches. Théophile préside les comices agricoles qu’il a fondés au Faou, et il prodigue des leçons d’agriculture. En 1851, il publie un premier ouvrage qui a la particularité d’être bilingue, Quelennou var labour pe gonnidègues an douar, ou le nouveau guide du cultivateur breton. En favorisant l’enseignement de l’agriculture et la diffusion des techniques parmi les simples cultivateurs, il veut développer une nouvelle image du propriétaire terrien, ni absentéiste, ni enfermé dans son château. On peut penser qu’il fut l’un des seuls fouriéristes à utiliser la langue bretonne comme vecteur de propagande.

Les Pompéry systématisent l’introduction des plantes fourragères et drainent les terres [74]. Théophile soutient activement les projets de dragage du maërl en rade de Brest. En octobre 1846, lors de la visite à Brest du ministre de la Marine, il lui expose, en compagnie de Monjaret-Kerjégu, « l’urgence de faire étudier sérieusement par une commission mixte de naturalistes, de marins, d’huîtriers et d’agronomes la question des richesses sous-marines que renferme notre rade, et de rechercher les moyens les plus propres d’exploiter ces précieuses productions au triple point de vue de l’intérêt de la marine, du commerce du poisson et de l’agriculture ». Le Journal des débats [75] souligne l’accueil favorable du ministre qui « donne lieu d’espérer que notre agriculture ne sera plus privée des importantes ressources que lui présentait le dragage du maërl » ; la Marine refuse l’exploitation.

En 1861, il obtient du Conseil général la création d’une prime d’assolement pour les cultivateurs [76]. Pour lui, le maintien d’une forte population rurale exige deux éléments essentiels : un enseignement agricole et une organisation du travail qui promeuvent des paysans propriétaires et développent des structures identiques à celles des villes pour secourir malades et nécessiteux. Deux questions resteraient à résoudre : la pression foncière (le sol est devenu une marchandise avant d’être un outil de production) et la difficulté à mobiliser des capitaux afin d’accompagner la modernisation des campagnes.

Aux frontières du fouriérisme, apparait une figure complexe et riche : Louis de Kerjegu [77]. Associé à son frère, il dirige une maison de commerce. L’étonnant est que son frère est libéral et lui-même légitimiste. Pourtant, il apparait, aux côtés de Feillet comme correspondant à Brest de l’Union agricole d’Afrique en 1847 et souscrit l’année suivante à quelques actions. C’est un passionné d’agriculture, dont il souhaite l’amélioration, qui finance des projets de défrichements ou d’assèchement de marais. Membre de l’Association bretonne et de la Société d’agriculture de Brest, il est très proche de Théophile de Pompéry et de François Guiastrennec, tous deux fouriéristes. Il ne professe pas d’adhésion au fouriérisme, mais sait tenir compte des réflexions menées par ses amis fouriéristes. Surtout, il sait faire fructifier les investissements, contrairement à de nombreux fouriéristes

En juillet 1845, il acquiert le domaine de Trévarez, en centre-Finistère pour la somme extraordinaire de 600 000 F. Le domaine fait 2 600 hectares. En 1847, il y crée une ferme-école et y introduit du matériel agricole moderne. La ferme-école est productive et bénéficiaire ; elle est à l’origine de l’enseignement agricole en Finistère, dont elle devient la référence pendant des décennies.

Les Pompéry et Montjarret-Kerjégu sont sans aucun doute les précurseurs de l’agriculture bretonne moderne, qui s’appuie sur la formation, l’intensification des productions et la mutualisation du système bancaire et de la commercialisation, après la Première Guerre mondiale.

Fin du groupe finistérien

Les fouriéristes finistériens vont se disperser rapidement pour des raisons qui mettent en évidence les contradictions du groupe. Certains ont toujours voulu procéder à « l’essai », terme employé par Pouliquen pour parler de la construction d’un phalanstère, validant la théorie du Maître. Il est à Condé-sur-Vesgre en 1850 pour la fondation de la nouvelle société, le « Ménage sociétaire ». Son ami Foucault l’y rejoint. Bourguignolle les y retrouve en juillet 1855. Foucault meurt en 1876 [78]. Pouliquen réside jusqu’à la fin de sa vie à la colonie ; il décède le 31 août 1884. Édouard de Pompéry et Paul de Flotte ont fait un choix militant ; ils ont vite quitté Brest pour Paris. Leur démarche se veut nettement socialiste, voire révolutionnaire. Pompéry soutient Raspail à l’élection présidentielle de 1848, Paul de Flotte est emprisonné après les émeutes de juin 1848 et devient député démocrate-socialiste. Sa mort, comme volontaire dans l’armée de Garibaldi, marque l’aboutissement d’un refus sans concession de l’ordre conservateur.

Les fouriéristes finistériens sont les victimes des conflits de la Seconde République : après les échecs des candidatures fouriéristes [79] en avril 1848 aux législatives, Feillet constate le découragement et l’indifférence qui gagnent les électeurs républicains dès juin 1848. Il affirme « qu’un socialiste est considéré comme un homme dangereux par les fortes têtes de l’endroit » ; « quant à admettre la candidature d’un phalanstérien à Brest, Quimper, Morlaix, on s’en gardera bien [80] ». Les élections législatives de mai 1849 sont les dernières où Pompéry, Pouliquen, Feillet, représentent les démocrates-socialistes. Leur échec va sceller l’existence des fouriéristes en tant que groupe politique. D’autres préfèrent choisir le combat municipal. Pouliquen entre au conseil municipal de Condé-sur-Vesgre, Béléguic à celui de Brest en 1869.

Les militants n’ont pas su ou n’ont pas pu choisir entre deux modèles ; d’une part le développement industriel, qui les a amenés à promouvoir les associations mutuelles en accompagnement du mouvement ouvrier ; d’autre part, le développement agricole, qui est le fait d’un monde réduit de propriétaires, certes modernes, mais conservateurs. Choisir le premier axe c’est s’enfermer dans la forteresse brestoise et subir le poids de la Marine ; choisir le second c’est s’isoler dans le monde rural ou dominent l’Église et les légitimistes. Leur faible nombre et la mobilité trop forte de leurs adhérents rendent les choix impossibles. Sans doute également, beaucoup voient dans l’engagement fouriériste une adhésion de pensée plus que d’action, l’aspiration à la notabilité allant de pair avec le rêve d’une vie tranquille et apaisée que promet le phalanstère. Pour tous, leur engagement leur coûte argent et relations. À l’exception de la famille Pompéry, très riche au début de l’aventure, ils sont peu aisés à la fin de leur existence.

Les fouriéristes finistériens auront passé en l’espace d’une génération, mais leur histoire est pourtant riche en enseignement. Ils participent au basculement dans la modernité de la société bretonne ; ils lui empruntent deux forces, la structuration de la société fondée sur un réseau familial et social très dense, les solidarités très fortes, aussi bien dans le monde ouvrier que dans le monde paysan. Les outils de réforme sociale proposés (association et instruction) rejoignent les aspirations de la société bretonne du XIXe siècle. Ainsi ont-ils laissé une trace originale dans la société bretonne contemporaine, née du mélange de traditions catholiques et républicaines.